#メディアが織りなす「王たちの時代」:歴史の反復か、新たなパラダイムか? #メディアと権力 #民主主義の未来 #十27

メディアが織りなす「王たちの時代」:歴史の反復か、新たなパラダイムか? #メディアと権力 #民主主義の未来

〜デジタルが加速させる秩序と混乱の螺旋、その深層を解き明かす〜

目次

Ⅰ. はじめに:歴史の警鐘に耳を傾ける

私たちは今、時代の大きな転換点に立たされています。情報技術の爆発的な進化は、私たちの生活を豊かにする一方で、社会に深い亀裂をもたらし、見慣れない「混乱」を生み出しています。この混乱の中、世界各地で強権的なリーダーシップが台頭し、既存の民主主義的価値観が揺らぎ始めています。まるで歴史が逆戻りするかのようなこの現象は、一体何を示唆しているのでしょうか?

本記事は、現代の強権的指導者の台頭を、17世紀フランスの「太陽王」ルイ14世の時代との驚くべき歴史的類似性を通して分析します。単なる過去の反復として捉えるのではなく、メディア技術が社会に与える構造的影響に焦点を当て、情報過多がどのように社会不安を増大させ、結果として「強力な統治者」への渇望を生み出すのかを深く掘り下げていきます。

この議論は、現代の私たちが直面する課題の本質を理解し、より良い未来を築くための重要な視点を提供することでしょう。歴史の教訓に真摯に向き合い、表面的な現象の裏に潜む本質を見抜くことで、私たちは未来への羅針盤を見つけることができるはずです。

コラム:歴史は本当に繰り返されるのか?

私が大学で歴史を学んでいた頃、教授がよく「歴史は繰り返さない。しかし、韻を踏む」と言っていたのを思い出します。当時はピンとこなかったこの言葉が、現代の世界情勢を見るにつけ、深く響くようになりました。全く同じ出来事が起こるわけではないけれど、人間が抱える根本的な問題や、社会が陥りやすいパターンには、確かに共通の「韻」がある。今回の論文を読んで、その感覚がより鮮明になりました。過去の失敗から学び、未来の選択に活かす。これこそが歴史を学ぶ醍醐味であり、私たちの責任なのかもしれませんね。

Ⅱ. 現代の王と過去の影:不穏な類似性

1. 要約:混乱が生む絶対主義の誘惑

本論文「王たちの時代」は、現代の強権的指導者の台頭を、17世紀の絶対君主制の隆盛との歴史的類推を通じて分析しています。著者ノア・スミス氏は、ロシアのウラジーミル・プーチン大統領をフランスのルイ14世になぞらえ、両者が社会的大混乱の時期を経て権力を掌握し、内乱鎮圧、権力集中、社会的抑圧、そして領土拡張のための戦争という同様のパターンを辿ったと指摘しています。

この共通の背景には、新しいメディア技術がもたらす情報環境の劇的な変化があります。17世紀の印刷機が宗教戦争と混乱を引き起こしたように、21世紀のインターネットとソーシャルメディアは情報の門番を打ち破り、極端な視点を増幅させ、社会的な不安定性を生み出しました。これに対し、多くの国々が「秩序」を求めて、プーチン型またはそれに類似する独裁的・準独裁的リーダーシップを受け入れる傾向にあると論じています。

しかし、ルイ14世の統治が、人的資本の流出、国庫の疲弊、長期的な政治的不安定、そして最終的なフランス革命に繋がったように、現代の強権的指導者たちの「治療法」もまた、病気よりも悪質な結果をもたらすと警鐘を鳴らしています。彼らの経済政策は通常マイナスであり、カリスマなき後継者によって引き継がれるシステムは、さらに大きな混乱を招く可能性があると指摘しています。

最終的に、この論文は、歴史が繰り返すかのように見える現代の権威主義の波をメディア技術と社会変動のサイクルとして捉え、その短期的な「秩序」の代償が長期的な破滅につながるという警告を発しています。

2. 登場人物紹介:太陽王から現代のストロングマンまで

本論文で比較対象となる主要な歴史的人物、そして現代の「王たち」をご紹介します。

歴史上の人物

-

ウラジーミル・プーチン (Vladimir Putin, ロシア語: Владимир Путин)

詳細

ロシア連邦大統領。1952年10月7日生まれ(2025年時点 73歳)。ソ連崩壊後のロシアの混乱期を経て権力を掌握し、強権的な統治スタイルで知られています。論文では21世紀のルイ14世としてその行動が分析されています。

-

ルイ14世 (Louis XIV, フランス語: Louis XIV)

詳細

フランス国王。1638年9月5日生まれ。1643年から1715年までフランスを統治し、「太陽王」として知られる絶対君主制の象徴です。論文では、プーチン大統領との歴史的類似性の主要な比較対象となっています。

-

レジェップ・タイップ・エルドアン (Recep Tayyip Erdoğan, トルコ語: Recep Tayyip Erdoğan)

詳細

トルコ大統領。1954年2月26日生まれ(2025年時点 71歳)。現代のプーチン型指導者の一例として言及されています。

-

ヴィクトル・オルバーン (Viktor Orbán, ハンガリー語: Orbán Viktor)

詳細

ハンガリー首相。1963年5月31日生まれ(2025年時点 62歳)。現代のプーチン型指導者の一例として言及されています。

-

ベンヤミン・ネタニヤフ (Benjamin Netanyahu, ヘブライ語: בִּנְיָמִין נְתַנְיָהוּ)

詳細

イスラエル首相。1949年10月21日生まれ(2025年時点 76歳)。現代のプーチン型指導者の一例として言及されています。

-

習近平 (Xi Jinping, 中国語: 习近平)

詳細

中華人民共和国国家主席。1953年6月15日生まれ(2025年時点 72歳)。任期制限の撤廃と権力の個人化がプーチンに触発された可能性のある指導者として言及されています。

-

ドナルド・トランプ (Donald Trump)

詳細

アメリカ合衆国元大統領。1946年6月14日生まれ(2025年時点 79歳)。独立機関の弱体化がプーチンからインスピレーションを得た可能性のある指導者として言及されています。

-

ピョートル大帝 (Peter the Great, ロシア語: Пётр Вели́кий)

詳細

ロシア皇帝。1672年6月9日生まれ。ルイ14世によって開拓された絶対君主制のスタイルを採用した指導者の一例です。

-

フリードリヒ1世 (Frederick I, ドイツ語: Friedrich I.)

詳細

プロイセン王。1657年7月11日生まれ。ルイ14世に触発された絶対君主制の指導者の一例です。

-

フェリペ5世 (Philip V, スペイン語: Felipe V)

詳細

スペイン王。1683年12月19日生まれ。ルイ14世に触発された絶対君主制の指導者の一例です。

-

ジョージ・フロイド (George Floyd)

詳細

2020年のジョージ・フロイド抗議運動のきっかけとなった人物です。

-

マオ (Mao Zedong, 中国語: 毛泽东)

詳細

中国の指導者。コメント欄で「問題を突いたが解決策が悪かった」例として言及されています。

-

スターリン (Joseph Stalin, ロシア語: Иосиф Сталин)

詳細

ソ連の指導者。コメント欄で「問題を突いたが解決策が悪かった」例として言及されています。

-

リンカーン (Abraham Lincoln)

詳細

アメリカ合衆国第16代大統領。コメント欄で「アメリカの代替案」を再確認した人物として言及されています。

-

サディアス・スティーブンス (Thaddeus Stevens)

詳細

アメリカの政治家。コメント欄で「国民は賢明ではない」という見解の例として言及されています。

-

ゴルバチョフ (Mikhail Gorbachev, ロシア語: Михаил Горбачёв)

詳細

ソ連最後の指導者。冷戦終結における重要な人物として言及されています。

-

ジョージ・H・W・ブッシュ (George H.W. Bush)

詳細

アメリカ合衆国第41代大統領。冷戦終結における貢献が言及されています。

-

ビル・ジョイ (Bill Joy)

詳細

コンピュータ科学者。コメント欄で「なぜ未来は私たちを必要としないのか」というエッセイが言及されています。

-

ジェフリー・パーカー (Geoffrey Parker)

詳細

歴史家。「グローバル・クライシス」の著者として、17世紀と20世紀の類似性を主張した人物です。

論文内で言及されたが特定の個人を指さない概念

- ユグノー (Huguenots): フランスから逃亡したプロテスタント。

3. 疑惑の鏡:プーチン=ルイ14世の不穏な相似とそのメカニズム

現代のロシア大統領ウラジーミル・プーチン氏と、約300年前にフランスを統治した「太陽王」ルイ14世。一見すると接点のない二人の指導者に、本論文は驚くべき共通点を見出しています。この相似性を深く掘り下げることで、私たちは強権的リーダーシップが台頭するメカニズムを理解する手がかりを得ることができます。

3.1 混乱の時代からの台頭

まず、両者ともに極度の「混乱」の時代を経て権力を強化しました。プーチン大統領は、ソ連崩壊後の1990年代という、ロシアが貧困、内戦、組織犯罪に苦しみ、国家そのものが崩壊の危機に瀕していた時期に登場しました。ルイ14世もまた、その治世初期、まだ少年であった頃に、貴族の反乱であるフロンドの乱に直面しました。プーチンがチェチェン反乱を鎮圧したように、ルイ14世もフロンドを鎮圧し、国内の秩序を取り戻すことで権力の基盤を固めました。

ここにちょっとした面白い歴史的例えがあります。ウラジーミル・プーチンがルイ14世を演じるのです。

ルイ14世, 太陽王として知られる彼は、1643年から1715年までフランス国王であり、ヨーロッパ史上最も長く統治した君主となった。彼は 17 世紀の典型的な “絶対君主” でした — 彼の有名なセリフは “私は国家です。” ヨーロッパの王について考えるとき、おそらくあなたはこの男のことを考えているでしょう:

では、ルイ14世は壮大なものを好むヨーロッパの統治者であること以外に、プーチン大統領とはどのようなものなのでしょうか?

まず第一に、両者とも混乱の時期を経て権力を強化した。もちろん、プーチン大統領は、ソ連崩壊後のロシアの貧困、内戦、ギャングへの転落が国家を完全に崩壊させる恐れがあった混乱した1990年代から生まれた。ルイ 14 世は治世の初期、まだ子供の頃に対峙しました フロンド, 、 君主制に対するフランス貴族の蜂起。プーチン大統領がチェチェンの反乱を鎮圧したのと同じように、フランスの君主制はフロンド族を鎮圧した。

この初期の「混乱の鎮圧」は、国民に「強いリーダーが秩序をもたらす」という印象を与え、彼らの権力集中を正当化する重要な要素となりました。

3.2 権力の集中と「垂直軸」

国内の反乱を鎮圧した後、両指導者は権力を集中させ、将来の混乱を防ぐことを目的とした絶対主義体制を確立しました。ルイ14世は「アンタンダン」と呼ばれる王室役人を地方に派遣し、直接国王に報告させ、地方貴族の権力を低下させました。これは、中央集権的な統治を確立するための戦略でした。プーチン大統領も同様に、ロシアの地方知事の権限を劇的に弱体化させ、様々な機関の独立性を制限し、彼が提唱する「パワーの垂直軸」を構築しました。このシステムは、彼に直接報告する形で国家全体を統制するものです。これにより、国家という組織の概念は、指導者個人としての国家という概念に置き換えられました。

プーチン大統領とルイ14世は国内の反乱を鎮圧した後、権力を集中させ将来の混乱を防ぐことを目的とした絶対主義体制を確立した。ルイ王は“と呼ばれる王室役人を派遣した指導的な” 地方の問題を監督し、彼に直接報告し、地元の貴族の権力を低下させること。プーチン 劇的に弱体化した ロシアの地方知事の権力を制限し、また様々な機関の独立性を制限し、彼が言うところの“パワー垂直” それは彼に直接報告します。組織としての国家という考えは、人間としての国家という考えに取って代わられました。

この権力集中のプロセスは、国家の安定と効率性を謳う一方で、多様な意見の排除や批判的勢力の抑圧へと繋がっていくことになります。

コラム:子供の頃に見た「強いリーダー」像

私は子供の頃、アニメや特撮ヒーローを見て育ちました。彼らはいつも強くて、悪を倒し、私たちを守ってくれる存在でした。世の中が混乱したり、困ったりした時に「誰か強い人がなんとかしてくれないかな」と思った経験は、誰にでもあるのではないでしょうか。もしかしたら、強権的リーダーが台頭する背景には、私たち人間の根源的な「頼りになる存在」への憧れや、困難な問題から目を背けたいという心理が、無意識のうちに影響しているのかもしれませんね。

4. 異端の弾圧:才能の流出と国家の衰退

権力を集中させた強権的指導者は、往々にして社会的な抑圧を強めます。これは、自らの統治を脅かす可能性のある異論や異なる価値観を排除し、社会の統一性を保とうとする試みです。しかし、この抑圧は、国家にとって計り知れない損失をもたらすことがあります。

4.1 少数派への弾圧

プーチン大統領は、ロシア国内で同性愛者、活動家、独立系メディアへの弾圧を強めました。同様に、ルイ14世は、ナントの勅令を廃止し、フランスにおけるプロテスタント(ユグノー)を禁止しました。どちらの場合も、これは国家から才能が流出するという深刻な結果を招きました。

両首脳はまた、自国をより社会的に抑圧的な方向に導いた—プーチン大統領はロシアの同性愛者、活動家、独立系メディアを弾圧したが、ルイ14世は弾圧した 布告を出した フランスにおけるプロテスタントの禁止。どちらの場合も、これは国からの才能の流出につながりました — 多くのユグノー フランスから逃亡した, 多くの知識人がそうしている一方で、 プーチンのロシアを去った.

ユグノーは、当時のフランスにおいて経済や技術に貢献する熟練した職人や商人が多く、彼らの国外流出はフランス経済に大きな打撃を与えました。現代のロシアでも、多くの知識人やIT技術者、文化人がプーチン政権下での抑圧やウクライナ侵攻を受けて国外に流出しており、これはロシアの将来的な発展にとって大きな負債となるでしょう。

4.2 人的資本の損失

国家にとって、最も重要な資源の一つは「人的資本」です。多様な才能、知性、創造性を持つ人々が自由に活動できる環境こそが、国家の革新と繁栄の源となります。強権的指導者による社会的な抑圧は、こうした人的資本を喪失させるリスクを孕んでいます。異論を許さない環境では、新しいアイデアや批判的思考が育ちにくく、結果として社会全体が停滞してしまうのです。

コラム:多様性の価値、失って初めて気づくもの

昔、私が働いていた会社で、新しいプロジェクトを立ち上げた時の話です。多様なバックグラウンドを持つメンバーが集まり、時には激しい意見の衝突もありました。最初は大変でしたが、それぞれの異なる視点や専門知識が混じり合うことで、思いもよらない素晴らしいアイデアが生まれたのです。もし、あの時「リーダーの言うことが全て」という雰囲気だったら、きっと凡庸な結果に終わっていたでしょう。国家も同じで、多様な才能や意見を尊重する懐の深さこそが、真の強さになるのではないでしょうか。失ってからでは遅い、ということを強く感じます。

5. 終わらない戦争:領土拡大の誘惑とその破綻

強権的指導者のもう一つの共通点は、自国の安全保障を口実に、領土拡大や海外への勢力投射を試みる傾向があることです。彼らは、自国の国境が不安定であると信じ、それを拡大することで真の安全を得ようとします。しかし、この野心はしばしば、長期的な泥沼化や国際社会からの孤立を招き、最終的には自国の国力を疲弊させる結果となります。

5.1 限定的な国境戦争の開始

ルイ14世もプーチン大統領も、この信念に基づき、一連の限定的な国境戦争に着手しました。ルイ14世は、フランドル戦争や仏蘭戦争を戦い、フランス周辺地域に沿って領土を獲得しました。プーチン大統領もまた、グルジア(ジョージア)、シリア、そして2014年のウクライナにおいて短期間で軍事介入を行い、概ね成功を収めてきました。これらの成功は、彼らの統治の正当性を高め、国内の支持を強化する効果がありました。

しかし最も重要な類似点は、両指導者が始めた一連の戦争である。ルイもプーチンも、自国の国境は不安定であり、安全保障には領土拡大と外国勢力の投射が必要であると信じていた。それを達成するために、両統治者は一連の限定的な国境戦争に従事した。ルイ14世は戦った 地方分権戦争 そして 仏蘭戦争, フランス周辺地域に沿って領土を獲得する。プーチン大統領は短期間で戦争を行い、概ね成功を収めた ジョージア, シリア, 、 そして2014年のウクライナ。

5.2 噛み砕けない野心と国際社会の反発

しかし、最終的には両指導者とも、自らの野心が及ばないほどに大きな敵を作り出してしまいました。ルイ14世の権力と軍事的成功は、他のヨーロッパ諸国に恐怖を与え、彼らに対抗するための同盟を組ませる結果となりました。ルイは最終的に強力なヨーロッパ連合に直面し、九年戦争やスペイン継承戦争で膠着状態に陥り、その拡張主義的な夢は事実上終わりを告げました。

一方、プーチン大統領の2022年のウクライナ攻撃は、NATOの旗印の下でヨーロッパのほぼすべてを団結させました。米国が地域への影響力から撤退する中で、ヨーロッパは自らの国境防衛を引き継ぐ形となり、ウクライナ戦争はロシアにとって泥沼化しています。特に、ヨーロッパのNATO加盟国が国防費を増額し続けている現状を鑑みれば、プーチンの野心はルイ14世と同様に、自国の国力を疲弊させる結果に終わる可能性が高いと言えるでしょう。

しかし最終的には、ルイ14世もプーチン大統領も、隣人を怖がらせて自分たちの進歩を確認させることで、噛み切れないほど噛みちぎった。最終的に、ルイ 14 世の権力と軍事的成功により、他のヨーロッパ諸国は彼に対して同盟を結ぶようになりました。ルイは最終的に強力な欧州連合に直面し、膠着状態に陥った 九年’戦争 そしてまた スペイン継承戦争, 、 事実上、彼の拡張主義的な夢を終わらせた。

一方、2022年のプーチン大統領のウクライナ攻撃は、NATOの旗印の下でヨーロッパのほぼすべてを団結させた。米国が地域の影響力から撤退する中、ヨーロッパはそうなっている 引き継ぐ の 防衛 独自の国境について。ウクライナ戦争の結果や、プーチン大統領の野望が他のヨーロッパ諸国への攻撃に駆り立てられるかどうかはまだ分からない。しかし今、戦争 泥沼みたい ロシアにとって、特に欧州のNATO加盟国が国防費を増額し続ける場合。

強権的指導者が短期間で得た成功は、往々にして長期的な視点での戦略的誤りにつながり、自国だけでなく国際社会全体に大きな混乱をもたらす可能性があるのです。

コラム:勝者のジレンマ

私は昔、チェスに熱中していました。序盤で優位に立つと、相手を圧倒したくて攻め急ぎ、最終的に形勢を逆転される、という経験を何度かしました。この「強権的指導者の終わらない戦争」の話を聞くと、その時のことを思い出します。目先の勝利に目がくらみ、相手の反撃や全体像を見誤ってしまう。まさに「勝者のジレンマ」と言えるかもしれません。本当に強いリーダーとは、ただ力で押し切るだけでなく、引き際を見極め、長期的な視点で最善の道を模索できる人なのかもしれません。

Ⅲ. メディアが紡ぐ秩序と混沌:テクノロジーの光と影

1. 印刷機革命:17世紀の「新しいメディア」が世界を揺るがした

本論文の最も重要な洞察の一つは、強権的指導者の台頭が、単なる個人の資質や時代背景だけでなく、新しいメディア技術の登場によって引き起こされる社会構造の変化と深く結びついているという点です。

1.1 印刷機が解き放った思想の奔流

17世紀のヨーロッパは、約1世紀以上にもわたる社会的・政治的混乱の時代でした。この混乱の大きな原因の一つが、印刷機の発明によって可能になった新しい思想、特に宗教的なアイデアの普及でした。宗教改革、宗教戦争、そして血みどろの三十年戦争といった紛争は、情報の管理が教会の聖職者という「門番」の手から離れ、あらゆる種類の知識人、活動家、反体制派の手に渡った結果として発生しました。

ルイ 14 世のような絶対君主は、ヨーロッパにおける 1 世紀以上にわたるほぼ継続的な社会的および政治的混乱の後に誕生しました — 宗教改革、 宗教戦争, 、 そして信じられないほど血みどろで破滅的な三十年’戦争。これらの紛争には多くの原因がありましたが、主な原因の 1 つは、印刷機の創設によって可能になった新しいアイデア—主に宗教的なアイデア—の普及でした。突然、情報の管理は教会の門番の手から引きずり出され、あらゆる種類の知識人、活動家、反体制派の手に委ねられました。

この情報の爆発的な増加は、最終的に人類を科学と啓蒙の時代へと導くのに貢献しましたが、短期的には(ここでいう「短期的」とは100年単位を意味します)、血と破壊、混乱と不安定を引き起こしました。絶対君主制は、おそらくこの不安定性に対する一つの反応でした。フランスのような国のエリートたちは、すべての権力を有能な一人の統治者に与えることで、その統治者が情報技術が引き起こした混乱を抑え込むことができると期待したのです。

1.2 情報統制と秩序への渇望

強権的指導者は、この情報の混乱を収拾するために、情報の統制に乗り出します。彼らは、国民が「真実」であると信じるべき情報を選別し、異論を排除することで、社会の安定と秩序を取り戻そうとします。これは、現代の権威主義国家におけるメディア統制やプロパガンダの運用と酷似しています。人々は、複雑で不確実な情報よりも、明確で単純なメッセージ、そしてそれを強力に推進するリーダーに安心感を覚える傾向があるからです。

コラム:私の情報源は「父の蔵書」だった

私が子供の頃、インターネットはもちろん、テレビでさえチャンネルが限られていました。私の主な情報源は、父の書斎にぎっしり詰まった本たちでした。歴史書、文学、科学雑誌…それらを読み漁る中で、様々な思想や知識に触れました。あの頃は、情報が今ほど溢れていなかったからこそ、一つの情報をじっくりと深く味わい、自分なりの考えを構築する時間があったように思います。現代の情報環境は、まるで洪水です。情報を「選ぶ」のではなく「溺れてしまう」感覚に近い。この変化が、私たちの思考や社会にどれほど大きな影響を与えているのか、改めて考えさせられます。

2. デジタル革命:21世紀のソーシャルメディアが引き起こす新たな「宗教戦争」

17世紀の印刷機がそうであったように、現代における新しいメディア技術、特にインターネットとソーシャルメディアは、世界に前例のない混乱をもたらしています。このデジタル革命は、まさに21世紀版の「宗教戦争」を引き起こしていると本論文は警鐘を鳴らします。

2.1 情報爆発と「門番」の消滅

過去30年から40年以上にわたり、一連の新しいメディア技術が世界を席巻しました。西洋でのテレビの普及から始まり、インターネット、ソーシャルメディア、そしてスマートフォンが次々と登場しました。これらの技術は、かつて情報を統制していた「門番」(伝統的なメディア、教育機関、政府など)の力を吹き飛ばしました。

21 世紀初頭の独裁者と準独裁者もおそらく同様の現象です。過去 30 年か 40 年にわたり、一連の新しいメディア テクノロジーが世界を席巻し、新しい思想家や政治的反体制派が、以前に普及していた社会秩序の本質的にあらゆる部分に挑戦できるようになりました。西洋のテレビの普及は始まりにすぎませんでした。その後すぐにインターネット、ソーシャルメディア、スマートフォンが続きました。

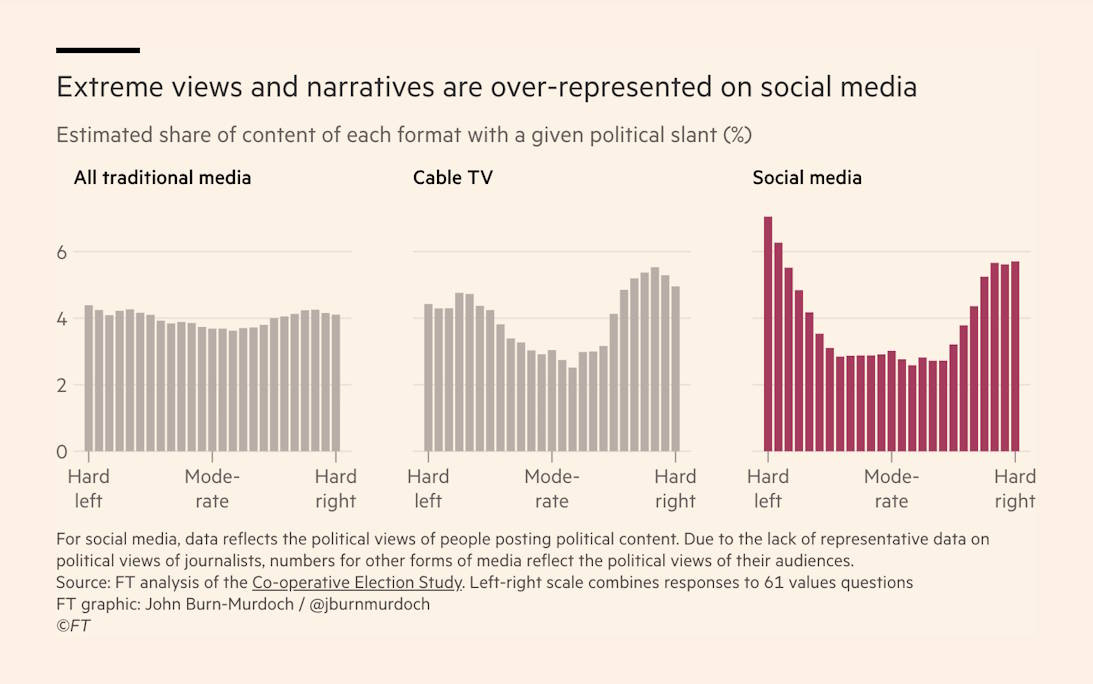

半世紀前の印刷機のようなこの新しい情報技術の爆発的な増加は、すべての古い門番を吹き飛ばしました。ある人 それでもこれを祝ってください 疎外された声の勝利として、しかしそれを認識する人が増えています それは大きな要因です 過激主義と非自由主義の台頭の背後にある。ソーシャルメディアは、かつての門番たちが高めた穏健派を犠牲にして、極端な視点を放送している:

トーマス・B・エドサルでさえ とまで言う スマートフォン—ソーシャルメディアを常に包み込む存在にすることを可能にする—は、西側民主主義の死の鐘であるということ。

この変化は、一部の人々にとっては疎外された声の勝利として称賛されますが、他方では過激主義と非自由主義の台頭の大きな要因であると認識され始めています。ソーシャルメディアは、かつての門番たちが重視した穏健な視点よりも、極端な視点を増幅させやすい構造を持っています。

2.2 抗議の波と強権主義への誘引

ウラジーミル・プーチン氏の台頭は、ソーシャルメディア(当時はまだ存在しなかった)への直接的な反応ではありませんでしたが、現在、彼の足跡をたどる指導者の中には、デジタルメディアによって広がる不安の波に反応している者が多く存在します。

ウラジーミル・プーチンの台頭はソーシャルメディア(実際にはまだ存在していなかった)に対する反応ではなく、インターネットはおそらく小さな役割しか果たさなかった。しかし、現在プーチン大統領の足跡をたどっている指導者の中には、2019年と2020年に世界を席巻した不安の波に反応している者もいる https://www.noahpinion.blog/p/the-great-protest-wave 例えば、2024年のトランプ大統領の政権復帰は、2020年のジョージ・フロイド抗議運動への遅れた反応だったと私は考え続けている イデオロギー 2014年以来、ブラック・ライブズ・マター抗議運動を中心に発展してきた。習近平の権威主義の増大は、2019年の香港の抗議活動が一因となった可能性がある。これらの抗議の波は、世界中の他のほとんどの波と同様、ソーシャル メディアを通じて広められたアイデアに触発されたものであり、ソーシャル メディアを通じて直接組織されたものでもあります。

例えば、ドナルド・トランプ氏の2024年における政権復帰は、2020年のジョージ・フロイド抗議運動への遅れた反応として捉えられています。習近平国家主席の権威主義の増大も、2019年の香港での大規模な抗議活動が一因である可能性が指摘されています。これらの抗議の波は、多くがソーシャルメディアを通じて広められたアイデアに触発され、直接組織されたものです。私たちの新しい印刷機とも言えるデジタルメディアは、新たな「宗教戦争」を引き起こし、国家指導者に独裁的または準独裁的な権限を求める動きを加速させているのです。

コラム:指先の向こうの「世界」

私が高校生の頃、初めて携帯電話を持った時の興奮を今でも覚えています。あの頃は、友人とのメールが主な用途で、まさか手のひらの中のデバイスが、世界中の人々と瞬時につながり、政治や社会運動にまで影響を与えるようになるとは想像だにしませんでした。スマートフォンの画面をスクロールするだけで、遠い国の抗議デモの様子をリアルタイムで見ることができ、誰かのツイート一つで世論が大きく動く。便利さと引き換えに、私たちは制御不能な情報洪水の時代に生きているのだと実感します。この「指先の向こうの世界」とどう向き合うべきか、私たち一人ひとりが問われているのだと思います。

3. 門番なき情報空間:極端な視点の増幅と穏健派の代償

デジタル革命がもたらした最大の変化の一つは、情報の「門番」の消滅です。かつては、新聞社、テレビ局、大学、政府といった機関が、情報の信頼性や妥当性を検証し、世の中に流通させる情報を選択する役割を担っていました。しかし、ソーシャルメディアの普及は、誰もが情報の発信者となれる環境を作り出し、この伝統的な門番の役割を大きく変容させました。結果として、私たちの情報空間は、極端な視点が容易に増幅され、穏健な意見が埋もれてしまうという課題に直面しています。

3.1 アルゴリズムが紡ぐ分断

ソーシャルメディアのアルゴリズムは、ユーザーの興味関心や過去の行動に基づいて、よりエンゲージメント(反応)を得やすいコンテンツを優先的に表示するように設計されています。残念ながら、人間は感情を揺さぶるような、あるいは既存の信念を強化するような情報に強く反応する傾向があります。このため、極端な意見、陰謀論、フェイクニュースなどが、正確で穏健な情報よりも拡散されやすくなるという現象が起こります。

この結果、ユーザーは自身の既存の意見を強化する情報ばかりに触れる「フィルターバブル」や「エコーチェンバー」に閉じ込められやすくなります。異なる意見に触れる機会が減り、対話や合意形成が困難になることで、社会の分断がさらに深まってしまうのです。

3.2 穏健派の沈黙と過激主義の台頭

かつての門番たちは、社会全体の安定を考慮し、極端な意見を抑制し、穏健な意見を重視する傾向がありました。彼らは多様な視点を紹介しつつも、バランスの取れた情報を提供しようと努めました。しかし、ソーシャルメディアがその役割を担うようになってからは、穏健な意見は往々にして「面白くない」「刺激がない」と見なされ、アルゴリズムによって表示されにくくなります。これにより、極端な意見が幅を利かせ、社会全体が過激な方向へとシフトする傾向が見られるようになります。

これは、権威主義的な指導者が台頭する土壌を形成します。複雑な問題に対してシンプルで過激な解決策を提示し、明確な敵を設定することで、人々の不安や不満を吸収するのです。穏健な政治家や専門家の声はかき消され、社会の分断に乗じて支持を拡大していく強権的リーダーが、あたかも唯一の「救世主」であるかのように見えてしまうのです。

コラム:SNS疲れと「沈黙の螺旋」

SNSを見ていると、時々「もう疲れたな…」と感じることがあります。特に、激しい意見の対立や、誰かを一方的に攻撃するような投稿を目にすると、自分の意見を言うのが怖くなる。これは「沈黙の螺旋」という現象に近いのかもしれませんね。多数派(あるいは声の大きい少数派)の意見が支配的だと感じると、異論を持つ人は沈黙してしまう。このことが、さらに極端な意見を優勢に見せてしまう。もし、みんながSNSでの見え方を意識しすぎて、本音を言わなくなったら、本当の社会の姿は見えなくなってしまう。そう思うと、少し怖い気持ちになります。

4. 経済的代償:ポピュリストが招く繁栄の幻影

強権的なリーダーシップ、特にポピュリズム的指導者は、国民の不満や期待に応えるために、しばしば短期的な成果や耳障りの良い政策を掲げます。しかし、本論文は、このような統治スタイルが長期的には国家経済に深刻なダメージを与える可能性を指摘しています。

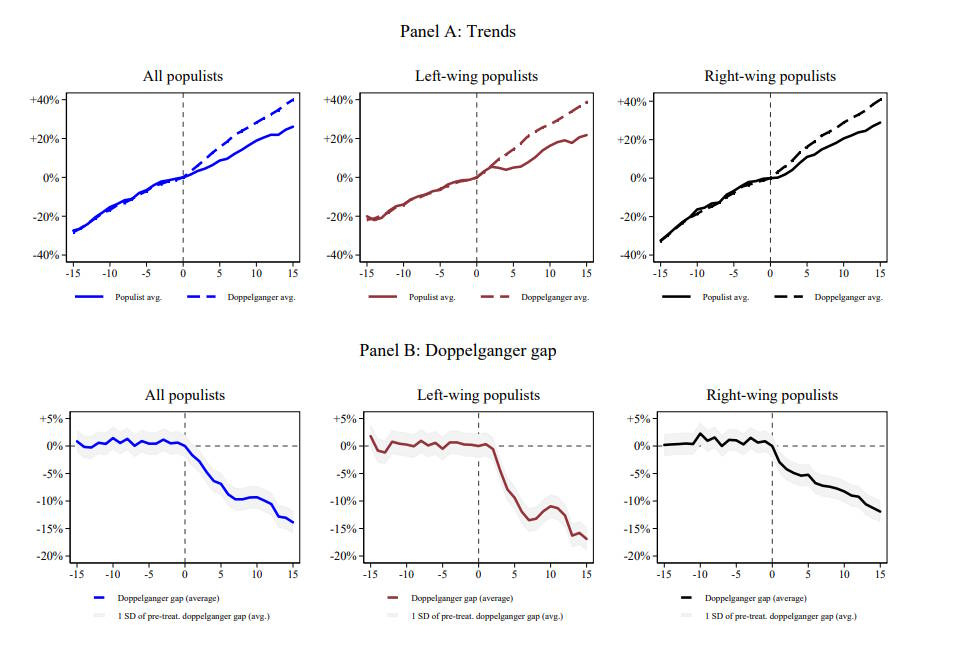

4.1 ポピュリスト政権下のGDP成長率

論文は、ポピュリストが政権を握った後の国内総生産(GDP)の推移に関する調査結果を引用し、彼らが当選するとGDPがマイナスに傾く傾向があることを示しています。これは、彼らが経済政策において、短期的な人気取りやイデオロギー的動機を優先し、客観的な経済原則や長期的な視点を軽視する傾向があるためと考えられます。

戦争の開始や、それに伴う国際社会からの経済制裁、人的資本の流出なども、経済に悪影響を与える主要な要因となります。ルイ14世の度重なる戦争はフランス国庫を疲弊させ、その後のフランス経済に長期的な影を落としました。プーチン大統領のロシア経済も、ウクライナ侵攻後の制裁と人的資本の流出により、長期的な停滞に直面しています。

控えめに言っても、これは理想的ではありません。まず第一に、プーチン型の指導者はあまり効果的ではない傾向がある。戦争を始める(そして負ける)傾向を軽視しても、ポピュリスト指導者の経済的影響は通常非常にマイナスです。ポピュリストが当選するとGDPがどうなるかを示すグラフは次のとおりです:

ソース: フンケら。(2022)

4.2 信頼と安定の喪失

経済の安定は、投資家や企業からの信頼があってこそ成り立ちます。権威主義的な統治は、法の支配や市場の透明性を損ない、恣意的な政策変更や腐敗のリスクを高めます。これにより、国内投資も海外からの投資も減少し、長期的な経済成長の基盤が蝕まれてしまいます。

また、有能な人材が国外に流出することで、イノベーションや生産性の向上も阻害されます。これは、特に知識経済化が進む現代において、国家の競争力を大きく低下させる要因となります。短期的な「秩序」と引き換えに、国家は経済的な繁栄と未来への可能性を失ってしまうのです。

コラム:数字は嘘をつかない

経済学部の講義で、教授がよく言っていたのは「感情やイデオロギーで経済は動かせない」ということでした。どんなに素晴らしい理念を掲げても、最終的に数字は嘘をつきません。GDP成長率、失業率、物価変動…これらの数字は、政策の良し悪しを冷徹に示します。強権的なリーダーが国民に「強い国家」という夢を見せても、経済が衰退すれば、その夢は長くは続きません。結局のところ、経済的な繁栄があってこその「安定」なのだと、この論文から改めて痛感しました。

5. 疑問点・多角的視点:強権主義の真の根源を問う

本論文は、メディア技術と強権的指導者の台頭という重要な関係性を提示しました。しかし、あらゆる分析と同様に、その背後にはさらなる問いや、見落とされがちな別の視点が存在します。ここでは、論文の洞察をより多角的に深めるための疑問点と問いかけを提示します。

5.1 疑問点:因果関係の深さと広がり

-

メディア技術と権威主義の因果関係の深さ:

論文は「主な原因の一つ」としてメディア技術を挙げますが、経済格差、グローバル化の負の側面、既存の民主主義制度への不信、アイデンティティ政治の台頭など、他の複合的な要因との相対的な重要性について、より詳細な議論が必要ではないでしょうか。メディアは触媒に過ぎず、根本的な社会の病巣は別にある可能性はないのでしょうか? 例えば、経済的困窮が人々の不安を増大させ、それがSNS上で過激な言論として拡散され、結果として強権的指導者への支持に繋がる、という多層的な構造が考えられます。

-

「混乱」の定義と認識の差異:

17世紀の「宗教戦争」と21世紀の「ソーシャルメディアによる不安定性」は、社会にもたらす影響の質や規模において、本質的に同等と見なせるのでしょうか。現代の「混乱」は、情報過多による認知負荷、分断、あるいは実体を持たない「仮想の混乱」である可能性はないでしょうか。例えば、SNS上の炎上と現実世界での大規模な暴力行為では、その性質と深刻度が大きく異なる場合があります。

-

強権的指導者への「渇望」の心理的・社会的メカニズム:

人々はなぜ、自由や経済的繁栄よりも、短期的かつ見せかけの秩序を選ぶ傾向があるのでしょうか。権威主義的性格や、複雑性への嫌悪感といった心理学的な側面からの考察は含まれないのでしょうか。人間は本質的に、不確実な状況よりも明確な答えを求める傾向がある、という行動経済学や社会心理学の知見も援用できるかもしれません。

-

強権的指導者スタイルの「成功例」の可能性と例外:

論文は「あまり効果的ではない傾向がある」と結論づけますが、歴史上、国民の支持を得て長期的に安定と繁栄をもたらしたとされる(たとえその過程で抑圧があっても)強権的統治の例はないのでしょうか。また、絶対君主制を回避し、立憲君主制や民主主義に移行できた英国やオランダの「例外」を可能にした要因について、より詳細な分析は可能でしょうか。例えば、シンガポールのような国家の事例は、この議論にどう位置づけられるのでしょうか。

5.2 より多角的に理解するための問いかけ

-

歴史的サイクルの意味合い:

本論文の提示する歴史的サイクルは、リベラル民主主義の不可逆的な終焉を意味するのでしょうか、それとも新たな秩序への移行期の一形態に過ぎないのでしょうか。歴史の終わりではなく、単なる一時的な揺り戻しである可能性も探るべきです。

-

不安定性を建設的に導く方法:

「新しいメディア技術による不安定性」が強権的指導者の台頭を促すならば、この不安定性を建設的な方向へ導き、民主主義を強化するための「新しいメディアとの付き合い方」とは何でしょうか。メディアリテラシー教育の強化や、公共的対話のプラットフォーム構築などが考えられます。

-

「秩序」の代償:

強権的指導者が「解決策」として提示する「秩序」は、短期的な物理的・社会経済的安定をもたらす一方で、長期的な社会の創造性、イノベーション、多様性をどのように阻害するのでしょうか。画一的な社会がもたらす停滞のコストを定量的に評価する視点も重要です。

-

非国家アクターへの応用:

本論文の議論は、国家レベルの強権的指導者に焦点を当てていますが、企業や組織、あるいは国際機関といった非国家アクターにおける「強権的リーダーシップ」の台頭と、それらがもたらす影響についても同様の分析が適用可能でしょうか。例えば、巨大IT企業のトップの権限集中などは、この文脈でどう捉えられるでしょうか。

-

「国民の賢明さ」を高めるには:

「国民は賢明ではない」というコメントの指摘に対し、市民社会のエンパワーメント、批判的思考の育成、教育の改革を通じて、いかに「国民の賢明さ」を高め、ポピュリズムの誘惑に抗しうる社会を構築できるでしょうか。民主主義の根幹をなす市民の主体性をいかに育むかが問われます。

コラム:私が信じる「疑問の力」

私は、どんな素晴らしいアイデアや論文にも、必ず「もっと深く考えられる点はないか」「別の見方はできないか」という問いが隠されていると信じています。それは、欠点を探すというよりも、そのアイデアが持つ可能性を最大限に引き出すための作業です。今回、私自身が論文の「盲点」を探すというタスクに挑戦してみて、改めて「疑問の力」の重要性を感じました。一つの視点に囚われず、常に多角的に物事を考える姿勢こそが、複雑な現代社会を生き抜く上で不可欠だと再認識しましたね。

6. AIと未来:新たな「門番」か、さらなる混乱か?

現代のデジタル革命において、特に注目すべきは人工知能(AI)の急速な進化です。コメント欄では、AIがソーシャルメディアよりも「穏健な力」となりうるかどうかが議論されていますが、この技術が持つ両義性は、新たな「門番」となる可能性と、さらなる混乱を招くリスクの両方を孕んでいます。

6.1 AIは「穏健化の力」となりうるか?

一部の楽観的な見方では、AIがソーシャルメディアの「過激主義」や「分断」を抑制する「穏健化の力」となる可能性を指摘します。AIがメディアコンテンツの集約や報告において、より中立的でバランスの取れた情報を提供することで、極端な意見を希薄化させ、健全な議論を促進する役割を果たすかもしれません。しかし、これはAIの学習データと設定パラメータに大きく依存します。

Joe Wood氏のコメント: I think there's actually something to do this.

AI by definition is the probabilistic middle ground. When we had far fewer media outlets, those few outlets had to target a broad range of opinions and diluted extreme opinions. It's quite possible that AI, as a media aggregator and reporter, can play that same part

Of course, there's a lot of caveats there - especially around accuracy and hallucinations. Also, the average of mass misinformation on the internet (which could also be generated from AI) would end up being just as bad. And it would be very easy to train a model on propaganda.

...but if there ever was a way out of rage-bait social media, responsible AI is probably it. [cite:Joe Wood]

BronxZooCobra氏のコメント: Just a thought - AI seems far more even tempered than social media, might that be a moderating force? [cite:BronxZooCobra]

Kathleen Weber氏のコメント: That's not an immutable characteristic of AI—it's simply a matter of the material that the AI is trained on and the parameters that are set for it. When Musk Wanted to remove the leftist slant of Grok he ended up with something that was instantaneously pro-Nazi. Trump is now trying to influence the slant of mainstream media and maybe he'll go after AI as well. [cite:Kathleen Weber]

6.2 AIが持つ新たなリスク:プロパガンダと監視

一方で、AIが「新たな印刷機」として、権威主義をさらに強化するリスクも存在します。AIは、以下のような形で混乱を加速させたり、統制を強めたりする可能性があります。

-

プロパガンダの生成と拡散:

AIは、特定のイデオロギーに沿ったプロパガンダを大量かつ効率的に生成し、ターゲットとなる層に最適化された形で拡散することができます。これにより、フィルターバブルはさらに強化され、多様な意見が排除される可能性が高まります。

-

監視社会の強化:

顔認識技術や行動分析AIは、国民の言動を詳細に監視し、反体制的な動きを早期に察知・抑制することを可能にします。これにより、強権的指導者は、自らの権力を揺るがす芽を未然に摘み取ることができるようになります。

-

アルゴリズムによる分断の加速:

AIのアルゴリズムが、意図せず、あるいは意図的に社会の分断を深めるような情報を選別・表示することで、既存の対立構造をさらに激化させる可能性があります。

AIは強力なツールであり、その利用方法によって、社会をより自由で開かれたものにするか、それともより統制されたディストピアへと導くかが決まります。私たちは、AIの開発と利用において、倫理的原則と民主的価値観をいかに組み込むかという、極めて重要な課題に直面していると言えるでしょう。

コラム:AIに「良心」は宿るのか?

最近、AIが書いた記事や絵画を目にすることが増えました。まるで人間が作ったかのようなクオリティに驚く一方で、ふと「このAIには、善悪の判断があるのだろうか?」と考えてしまいます。AIが判断する「中立」や「バランス」は、誰かの価値観に基づいてプログラムされたものです。もし、悪意ある人間がAIをプロパガンダの道具として使えば、それは強力な武器となるでしょう。私たちはAIの可能性を追求すると同時に、その「良心」をどう育むか、あるいはどう制御するかに、真剣に向き合うべきだと思います。人間の倫理観が問われているのは、AIそのものよりも、私たち人間自身なのかもしれませんね。

Ⅳ. 歴史の反復と未来への警鐘

1. 歴史的位置づけ:絶対君主制から現代の権威主義へ

詳細を見る

本論文は、21世紀初頭の世界情勢、特にロシアによるウクライナ侵攻、中国の権威主義強化、米国および欧州におけるポピュリズムの台頭という具体的な現代的危機を背景に、その根本原因と歴史的類似性を考察した点で、現代政治学、国際関係論、メディア論の交差点に位置づけられます。

その歴史的位置づけは、大きく以下の2点にあると言えるでしょう。

1.1 現代のデジタル・ディスラプションを歴史の連続性で捉える試み

17世紀の印刷機と宗教戦争が絶対君主制を招いたという歴史的類推を、21世紀のソーシャルメディアと政治的混乱に適用している点で、情報技術が社会構造と政治体制に与える影響を長期的な視点から分析する研究系譜に属しています。これは、情報化社会の進展が必ずしも自由や民主主義を促進するとは限らないという、より悲観的・現実的な視点の台頭を反映しています。

1.2 ポピュリズムと権威主義への警戒感の表出

2010年代後半から顕著になったグローバルな民主主義の後退、強権的指導者への回帰傾向に対する学術的・言論的危機感を明確に表明しています。特に、冷戦終結後の「歴史の終わり」論が否定され、再び専制と自由の対立が顕在化する中で、そのメカニズムを歴史的教訓から読み解こうとする点で、現代史における重要なドキュメントとしての価値を持つでしょう。

単なる時事解説に留まらず、広範な歴史的・理論的枠組みを用いて現代の現象を説明しようとする点で、今後の強権主義研究やメディア論に影響を与える可能性を秘めていると言えます。

コラム:「歴史の終わり」の終わり

冷戦が終わった時、多くの学者が「歴史は終わった。これからはリベラル民主主義が普遍的なシステムになる」と楽観的に語っていました。私も当時、漠然とそんな未来を信じていた一人です。しかし、この数十年間の世界の動きを見ていると、どうやら歴史は終わっていなかったどころか、新たな形で『反復』しているかのように見えます。あの時の楽観論が、もしかしたら現在の危機を見誤らせた原因の一つなのかもしれない。そう考えると、希望的観測ではなく、現実を直視することの重要性を痛感します。

2. 立憲主義の教訓:英国とオランダが示すレジリエンス

ルイ14世のフランスのように絶対君主制が台頭した時代において、英国とオランダは異なる道を歩み、最終的に安定した立憲君主制や民主主義国家へと発展しました。この「例外」とも言える彼らの選択は、現代の私たちが権威主義の誘惑に抗い、民主主義のレジリエンス(回復力)を築くための重要な教訓を示唆しています。

2.1 権力抑制のメカニズム

英国では、17世紀に二度の革命(清教徒革命、名誉革命)を経て、国王の権力を議会が制限する立憲君主制が確立されました。これは、権力が一箇所に集中することの危険性を認識し、権力分立やチェック・アンド・バランスのメカニズムを制度化したものです。オランダもまた、連邦制の共和国として、地方の自治権を尊重し、貿易と商業を通じて比較的開かれた社会を築きました。

しかし長期的には、絶対君主制の代償はさらに大きな政治的不安定と暴力となる可能性がある。英国とオランダは、近隣諸国が絶対君主を受け入れていたにもかかわらず立憲君主制に発展し、最終的には安定した民主主義国家となった。一方、フランスとロシアは、信じられないほど暴力的で血なまぐさい革命を起こし、さらなる戦争を引き起こし、さらに悪い結果となった。

この権力抑制のメカニズムは、多様な意見の尊重、少数派の保護、そして国民の自由と権利の保障へと繋がります。これにより、社会内部の不満が爆発的な革命へと発展するリスクを低減し、より穏健な形で社会変革を進めることが可能になりました。

2.2 開放性と多様性の尊重

英国とオランダは、経済活動においても開放的で、貿易や文化交流を通じて多様な思想や人材を受け入れました。特にオランダは、ルイ14世がユグノーを弾圧して国外に追いやった際に、多くのユグノーを受け入れ、その経済的・技術的才能を自国の発展に活かしました。これは、強権的指導者が異端を排除することで人的資本を失ったのとは対照的です。

この開放性と多様性の尊重こそが、社会に活力を与え、イノベーションを促進し、強靭な国家を築くための重要な要素となります。現代社会において、情報技術がもたらす混乱の中で、いかに多様な意見を包摂し、建設的な対話へと導くかが、民主主義のレジリエンスを測る鍵となるでしょう。

コラム:多様な価値観と「合意」の難しさ

ある会社の会議で、新しいプロジェクトの方針を巡って意見が真っ二つに割れたことがありました。どちらの意見も一理あって、なかなか着地点が見つからない。最終的には、互いの意見の良い部分を組み合わせたハイブリッドな案に落ち着いたのですが、その過程は本当に骨が折れました。もし、誰か一人のリーダーが「俺が決める!」と独裁的に進めていたら、短期的には早く決まったかもしれませんが、きっと後々大きな不満や失敗に繋がっていたでしょう。多様な意見を尊重し、合意を形成するプロセスは大変ですが、それこそが健全な組織や社会を作る上で不可欠なのだと、この話から学びました。

3. 老いし王たちの遺産:カリスマなきシステムの脆弱性

本論文は、現代の主要な強権的指導者たち、具体的にはプーチン氏、習近平氏、トランプ氏が全員70代の高齢であることを指摘し、彼らが去った後に残されるシステムの脆弱性について警鐘を鳴らしています。カリスマ的なリーダーシップに依存した独裁的・準独裁的システムは、そのカリスマを失った時に大きな危機に直面する可能性があります。

3.1 カリスマへの依存とシステムの矛盾

ポピュリスト的な強権的指導者は、個人のカリスマ性と手腕によって政権の矛盾を巧みに解決し、国民の支持を維持してきました。彼らは、国民の不満を吸収し、シンプルな解決策を提示し、明確な敵を設定することで、多様な意見を抑え込み、自らの権力を強化してきました。しかし、この統治は、制度的な安定性や透明性ではなく、指導者個人の能力と求心力に大きく依存しています。

トランプ、習近平、プーチンは全員70代の老人だ。彼らが去った後も、彼らが導入した独裁的および準独裁的なシステムは残りますが、 カリスマ性と繊細さなしで これにより、ポピュリストは政権の矛盾を巧みに解決することができた。人々は激怒し、絶対的な支配者たちが手首にかけた新たな束縛に抗うだろう。王たちの新時代は続かないだろうと私は予測しています。

指導者個人がカリスマ性を失ったり、あるいは肉体的に去ったりした時、そのシステムは機能不全に陥るリスクを抱えています。彼らが導入した独裁的・準独裁的システムは、カリスマ的な手腕なしにはその矛盾を解決できなくなり、国民の不満は爆発的な形で表面化する可能性があります。

3.2 潜在的な政治的混乱と暴力

歴史が示すように、カリスマ的な指導者の死や失脚は、しばしば後継者争いや権力闘争、さらには大規模な政治的混乱や暴力へと繋がります。ルイ14世の死後、フランスは確かに革命まで約70年の猶予がありましたが、その間にも体制の矛盾は蓄積されていきました。ロシア革命がもたらした血みどろの混乱も、ツァーリ体制の崩壊後の権力空白と社会的不満の爆発が原因でした。

現代の強権的指導者たちが築いたシステムは、彼らが去った後に、国民が「絶対的な支配者たちが手首にかけた新たな束縛」に抗い、激怒する可能性を秘めています。この「王たちの新時代」は長く続かないだろうという著者の予測は、歴史的教訓に基づいた現実的な警告と言えるでしょう。

コラム:カリスマの賞味期限

私が学生時代にゼミで読んだ経営学の本に、「カリスマ的リーダーシップは短期的な成果には貢献するが、長期的な組織の自律性や成長を阻害するリスクがある」という記述がありました。まさにその通りだと感じます。カリスマは人を惹きつけ、強力な推進力になりますが、それに依存しすぎると、その人がいなくなった時に組織全体が機能不全に陥ってしまう。国家運営も同じで、一人のカリスマに頼りきるのではなく、誰もが活躍できる、健全で自律的なシステムを構築することこそが、持続可能な発展の鍵なのだと痛感します。

4. 日本への影響:遠い国の物語ではない警鐘

詳細を見る

日本は長らく安定した民主主義国家であり、強権的指導者の台頭とは距離があるように見えるかもしれません。しかし、本論文の洞察は、日本においても決して他人事ではない、重要な警鐘となるものです。

4.1 メディア環境の類似性

日本もまた、ソーシャルメディアの普及による情報過多、フェイクニュース、極端な意見の増幅といった課題に直面しています。特定の政治的イデオロギーや社会問題に関する分断が深まり、ポピュリズム的な言動が有権者の支持を集めるケースも散見されます。若者の政治離れや既存メディアへの不信感も、強権的なリーダーシップを求める土壌を作りかねません。SNSでの炎上や、特定の意見が過剰に増幅される現象は、日本の日常でも見られる光景です。

4.2 経済的停滞と社会不安

論文が指摘する「ソ連崩壊後のロシアの貧困」や「経済的困難」がポピュリズムの温床となるのと同様に、長期的な経済停滞、格差拡大、将来への不安は、日本においても「強いリーダーシップ」を求める声につながる可能性があります。特に、少子高齢化、財政問題、地政学的リスクといった複合的な課題が深まる中で、国民が単純な「解決策」を求める誘惑は無視できません。不安や不満が高まれば、国民は複雑な現実から目を背け、単純なメッセージを発する指導者に惹かれがちになります。

4.3 地政学的な文脈

周辺国に権威主義的な国家が存在し、国際情勢が不安定化する中で、日本の安全保障に関する議論も変化しています。論文が示唆するような「国境の不安定性」や「領土拡大」への警戒感は、防衛費増額などの議論に影響を与え、強硬な外交・安全保障政策を是とする風潮を助長する可能性もあります。国際的な緊張が高まる中で、「強い日本」を標榜するリーダーシップが求められるようになるかもしれません。

4.4 「同調圧力」と「異論排除」のリスク

日本社会に根強く存在する同調圧力や「空気」を読む文化は、強権的リーダーシップが「独立系メディアの弾圧」や「活動家の抑圧」を通じて異論を排除するプロセスと親和性を持つ危険性があります。批判的な声が封じられ、単一のナラティブが支配的になるリスクは、民主主義の健全性を脅かします。異なる意見を尊重するよりも、波風を立てないことを優先する文化は、強権的な動きに対して脆弱である可能性を孕んでいます。

総じて、日本は論文が描くような「強権的指導者の時代」の直接的な影響下にはないものの、その根本的な原因として指摘されるメディア環境の変化、経済的・社会的不安、地政学的緊張といった要素は、日本社会にも潜在的な影響を及ぼしえます。リベラル民主主義の強靭性を維持するためには、これらの要素に対する継続的な警戒と、社会の分断を乗り越えるための対話と教育が不可欠であると言えるでしょう。

コラム:日本の「空気」と強権

私は海外での生活が長かったため、日本に戻ってきた時に感じる「空気」というものに、改めて驚かされることがあります。明文化されていないルールや、察することを求めるコミュニケーション。これは良い面も悪い面もありますが、政治の文脈で考えると、少し懸念が残ります。もし、強いリーダーが『この「空気」こそが日本だ』と主張し、異論を唱える声を『空気を読めない』と排除するようになったら…それは、緩やかな形で権威主義が忍び寄る危険性も孕んでいるのではないでしょうか。民主主義は、多様な意見と健全な批判があって初めて機能するものです。日本の『空気』の力を、どう民主主義的な対話に活かすか、あるいはどう乗り越えるか。これは私たち一人ひとりの課題だと思います。

5. 今後望まれる研究:情報時代の民主主義を守るために

本論文が示した洞察は、現代社会が直面する課題の深層を理解するための重要な出発点となります。しかし、この複雑な時代を乗り越え、民主主義の未来を守るためには、さらなる多角的で深い研究が不可欠です。ここでは、今後望まれる研究の方向性を提示します。

5.1 メディアと認知のメカニズム解明

-

メディア技術と認知バイアスの関係性の深掘り:

ソーシャルメディアがどのようにして極端な視点を増幅させ、穏健派を排除するのか、その心理学的、認知科学的メカニズムについてさらなる実証研究が必要です。特に、アルゴリズムの作用と人間の情報処理の限界が、ポピュリズムの浸透にどのように寄与しているのかを、脳科学や心理学の視点から解明することが求められます。

-

フェイクニュースとディスインフォメーションの拡散パターン:

フェイクニュースやディスインフォメーションがどのような経路で、どのような層に、なぜ効果的に拡散されるのかを、データサイエンスの手法を用いて分析する研究が不可欠です。また、その影響を軽減するための効果的な介入策(例:ファクトチェックのあり方、リテラシー教育の深化)についても、実証的な検証が求められます。

5.2 権威主義体制の比較分析と民主主義の強化策

-

強権的指導者の「レジリエンス」に関する比較研究:

論文では強権的統治が長期的には不安定化すると予測しますが、中国共産党のように、経済成長と監視技術を組み合わせることで、長期的な安定(少なくとも現状維持)を図ろうとする体制も存在します。これらの体制が、どのような内部メカニズムと外部環境要因によってそのレジリエンスを維持・強化しているのか、あるいは最終的にどのように限界に直面するのか、より多角的な比較分析が求められます。特に、監視技術の進化が権威主義に与える影響は、喫緊の研究課題です。

-

「新しい門番」の可能性と役割:

ソーシャルメディアが旧来の門番を「吹き飛ばした」と指摘されますが、AIや新たな規制、あるいは市民社会による取り組みが、健全な情報流通を促進するための新たな「門番」(あるいはキュレーター)として機能しうるのか。その設計原則、倫理的課題、そして実現可能性に関する研究が必要です。分散型ウェブ(Web3)技術がこの課題にどう貢献できるか、といった視点も含まれるべきでしょう。

-

民主主義国家における「混乱」への対応戦略:

英国とオランダが絶対君主制を回避した歴史的経緯をさらに深く掘り下げ、現代の民主主義国家がメディアによる混乱やポピュリズムの誘惑に対して、いかに制度的、教育的、文化的に対応し、その強靭性を維持・強化できるかについての具体的戦略と政策提言の研究が望まれます。市民のメディアリテラシー向上策や、公共メディアの役割再定義も重要です。

5.3 国際関係と地政学の視点

-

地政学と国内政治の相互作用の動態分析:

「国境の不安定性」と「強権的指導者の台頭」が相互にどのように影響し合うのか、特に現代の多極化した国際システムにおいて、国家間の競争や紛争が国内の権威主義化をどのように加速させるのか、あるいはその逆の作用はどうか、より動態的な分析が必要です。国際的な緊張が、国内のナショナリズムを煽り、強権的リーダーへの支持に繋がるメカニズムを解明することも含まれます。

-

国際協力によるディスインフォメーション対策:

国境を越えて拡散するフェイクニュースやディスインフォメーションに対して、国際社会がいかに連携して対処すべきか、その法的・技術的・外交的な枠組みに関する研究が求められます。特に、情報戦が非対称戦争の重要な要素となる現代において、民主主義国家間の協力は不可欠です。

コラム:問い続けることの難しさ、そして必要性

私は仕事柄、常に新しい情報を追いかけ、分析する日々を送っています。時には、あまりにも膨大な情報の波に押し流されそうになることもあります。そんな時、「今、自分は何を問い、何を知りたいのか」という問いを立て直すことが、羅針盤になります。研究も同じで、一つの答えに満足せず、常に次の問いを探し続けることが重要だと感じます。特に、民主主義の未来という、私たち全員に関わる大きなテーマにおいては、多様な視点から深く問い続けること。それが、たとえどんなに困難であっても、唯一の希望なのかもしれません。

6. 結論(といくつかの解決策):螺旋を断ち切るために

本論文は、新しいメディア技術が引き起こす混乱が、絶対君主制の時代と現代の強権的指導者の台頭という、驚くべき歴史的類似性を生み出していることを明らかにしました。この「王たちの時代」の再来は、短期的な秩序と引き換えに、人的資本の流出、経済的停滞、そしてさらなる政治的混乱と暴力という長期的な代償を伴います。では、私たちはこの歴史の螺旋を断ち切り、より良い未来を築くために何ができるのでしょうか。

6.1 解決策への道筋

具体的な解決策は多岐にわたりますが、本論文の洞察を踏まえると、以下の三つの柱が不可欠であると考えられます。

-

メディアリテラシーの徹底的な強化と批判的思考の育成:

情報技術がもたらす情報過多の時代において、何が真実で、何がフェイクニュースやプロパガンダであるかを見抜く能力は、もはや義務教育レベルで必須のスキルです。教育機関は、単なる情報の知識だけでなく、批判的思考力、多角的な視点を持つ能力、そして健全な議論を行うためのコミュニケーション能力を育成するカリキュラムを強化すべきです。デジタル市民権教育を導入し、責任ある情報発信者・受信者を育てる必要があります。

-

健全な「門番」機能の再構築と公共的対話の場の創出:

旧来の門番が機能不全に陥った今、AI技術の倫理的利用や、独立したファクトチェック機関の強化、高品質な公共メディアの支援などを通じて、信頼できる情報を供給する「新しい門番」機能を模索する必要があります。また、ソーシャルメディア企業には、アルゴリズムの透明化や、過激なコンテンツの抑制、健全な議論を促す設計への改善が求められます。同時に、地域社会や市民団体が主導する、多様な意見が建設的に交わされるオフライン・オンライン双方での対話の場を創出することも重要です。

-

民主主義制度の強化と経済的包摂性の向上:

ポピュリズムが台頭する背景には、経済格差や既存政治への不満、疎外感があります。包括的な経済政策を通じて格差を是正し、誰もが公平な機会を得られる社会を構築することで、人々の不満を強権的リーダーシップに向かわせる誘惑を減らすことができます。また、民主主義制度そのものの透明性、応答性、そして参加性を高める改革を進め、国民が政治プロセスに主体的に関わることで、自らの手で未来を築く力を実感できるような環境を整備する必要があります。

6.2 未来への展望:絶望の中の希望

プーチン氏や習近平氏、トランプ氏といった高齢の強権的指導者の時代は、いずれ終わりを迎えます。その後に残されるのは、彼らが築き上げた独裁的システムの脆弱性と、それに抗う人々の激しい怒りかもしれません。しかし、歴史は単純な悲劇の繰り返しではありません。英国とオランダが異なる道を歩んだように、私たちには選択の余地があります。

この混乱の時代において、私たちは絶望するのではなく、一人ひとりが批判的思考力を研ぎ澄ませ、多様な意見に耳を傾け、積極的に社会に関与していくことが求められています。そして、技術の進歩がもたらす光と影の両面を直視し、その力を民主主義と人類の繁栄のためにいかに活用するかを、常に問い続けなければなりません。

「王たちの時代」が、私たち人類が情報社会における新たな成熟段階へと移行するための、痛みは伴うが不可欠な試練であったと、後世の歴史家が語る日が来ることを願ってやみません。未来は、私たち自身の選択と行動にかかっています。

コラム:小さな選択の積み重ね

「世界を変える」なんて大それたことは、私にはできません。でも、日々の小さな選択ならば、私たち一人ひとりに可能です。例えば、SNSで何か情報を目にした時、すぐに信じ込まずに「これは本当に正しいのかな?」と少し立ち止まって調べてみる。あるいは、自分とは違う意見の人と、感情的にならずに冷静に話し合ってみる。そういう小さな選択の積み重ねが、やがて大きな変化を生み出すと私は信じています。この論文を読んで、改めて自分の情報との向き合い方、そして他者とのコミュニケーションのあり方について考えさせられました。未来は、私たち自身の行動一つひとつにかかっているのですから。

Ⅴ. 補足資料

補足1:多様な視点からの感想

ずんだもんの感想

えーと、この論文、なんか歴史って繰り返すんだなって思ったのだ。ルイ14世とプーチンって、全然違う時代なのに、やってることが似てるって言うのが怖かったのだ。混乱があると、強い人が出てきて、どんどん権力握っちゃうってことなのだ。

でも、その『強い人』がやることって、あんまり良くない結果になることが多いのだ。人が逃げたり、お金なくなったり、戦争になったり…。ソーシャルメディアとか、新しいものが原因で混乱するっていうのも、現代っぽくてドキッとしたのだ。

ずんだもんは、みんなが自由に意見を言える平和な世界がいいのだ。強い人が『おらが国が一番!』って言い出して、周りと喧嘩するの、もうやめてほしいのだ。だって、そのせいでたくさんの人が困るのだから。この『王たちの時代』って、早く終わってほしいのだ。

ビジネス用語を多用するホリエモン風の感想

いやー、これ、めちゃくちゃ本質を突いてるな。ルイ14世とプーチンの比較、斬新だけどロジカル。要は、イノベーション、特にメディア革命が既存のレガシーなゲートキーパーを破壊するんだよ。すると、一時的にカオスが生まれる。そのカオスを収束させようと『強いリーダー』というソリューションが求められる。これはある種、市場原理だよな。

ただ、そのソリューションが常にベストとは限らない。論文でも指摘されてるけど、ポピュリストリーダーはGDPを押し下げる傾向がある。これ、まさに短期的な感情的ニーズに応えて、長期的な国家の競争力を損なう典型的なパターン。経営で言えば、目先の売上欲しさに本業を疎かにして、結局破綻するブラック企業と一緒だよ。

情報の民主化は素晴らしいけど、それは同時にリスキーな側面もある。みんながフィルターバブルの中で過激化していく。これって、健全なディベートが成立しない状況を生むわけで、国家としての意思決定の質が落ちる。

結局、何が言いたいかというと、表面的な『強さ』に惑わされるな、と。長期的な視点で、データを基に最適な戦略を立てられるリーダーシップこそが、これからの時代に求められるんだよ。感情論でビジネスや国家運営はできない。ま、当たり前の話だけど。

西村ひろゆき風の感想

なんか、歴史が繰り返されてるみたいな話なんですけどね。ルイ14世とかプーチンとか。結局、混乱があると『強い人』が出てきて、暴れ回るって構図。まあ、昔も今も人間ってそんな変わんないですよね。

で、この論文、ソーシャルメディアが混乱を加速させてるって言ってるんですけど。別に、SNSなくても人間ってバカなことしてたし、SNSが悪いって言うのは、ちょっと論点ずれてるんじゃないですかね。SNSはただのツールなんで。バカが使うとバカになるってだけで。

あと、強権的なリーダーシップって、結局うまくいかないって結論なんですけど。そりゃそうでしょう。一部の人間が全部決めようとして、反論許さないってなったら、多様な意見が死んで、間違いに気づけなくなる。企業だってそうじゃないですか。独裁的な社長の会社って大抵潰れるし。

結局、みんな『強い』とか『安定』とか、耳障りのいい言葉に騙されてるだけなんですよね。自分で考えないから。だから、そういう強権的な人が出てくる余地がある。賢い人ほど国を出ていくって話、あれ本当なんで。残るのは、自分で考えない、流される人たちだけ、みたいな。それって、国としてどうなんですかね。

補足2:二つの年表で読み解く「王たちの時代」

年表①:歴史的類似性から見る強権的指導者の台頭

| 年代 | 17世紀のヨーロッパ(ルイ14世の時代) | 21世紀初頭の現代(プーチン以降の時代) | 共通のテーマ |

|---|---|---|---|

| 1517年 | 宗教改革の開始、印刷機による思想拡散 | 新しいメディアの登場 | |

| 1618年-1648年 | 三十年戦争:宗教的対立と政治的混乱の頂点 | 社会・政治的「混乱」の長期化 | |

| 1643年 | ルイ14世が幼くしてフランス国王に即位 | 強権的指導者の登場(混乱期) | |

| 1648年-1653年 | フロンドの乱:貴族による君主制への反乱 | 1990年代のロシア:ソ連崩壊後の貧困、内戦、ギャング支配 | 国内の「混乱」と反乱の発生 |

| 1653年/1999年 | フロンドの乱鎮圧 | プーチン大統領代行就任、チェチェン反乱鎮圧 | 反乱の「鎮圧」と権力の掌握 |

| 1661年 | ルイ14世親政開始、「朕は国家なり」の絶対主義確立 | 2000年代前半:プーチンによる「パワーの垂直軸」構築、地方権力制限 | 権力の「集中」と絶対主義体制の確立 |

| 1685年 | ルイ14世がナントの勅令を廃止、プロテスタント(ユグノー)弾圧 | 2000年代以降:プーチンによる同性愛者、活動家、独立系メディア弾圧 | 少数派・異端の「弾圧」と人的資本の流出 |

| 1667年-1714年 | ルイ14世によるフランドル戦争、仏蘭戦争、九年戦争、スペイン継承戦争 | 2008年:グルジア侵攻、2014年:ウクライナ侵攻(クリミア併合)、シリア介入 | 「限定的な国境戦争」による領土拡大・勢力投射 |

| 1715年 | ルイ14世死去、国庫疲弊、対仏大同盟形成により拡張主義終焉 | 2022年:ウクライナ大規模侵攻、NATOの結束強化、ロシア経済停滞 | 野心の「破綻」と国際社会の反発、泥沼化 |

| 1789年 | フランス革命:ルイ14世が築いた旧体制の崩壊 | 「老いし王たち」の退場後のシステムの脆弱性、新たな混乱の可能性 | 強権的指導者の「遺産」と長期的な不安定性 |

年表②:メディア技術の進化と社会変動

| 年代 | メディア技術の発展 | 社会的・政治的影響 | 強権的指導者との関連 |

|---|---|---|---|

| 1450年代 | ヨハネス・グーテンベルクが活版印刷技術を確立 | 情報の大量複製と拡散が可能に | |

| 1517年 | マルティン・ルターが宗教改革を開始 | 印刷機を通じて思想が広がり、宗教的・政治的分断が深刻化 | |

| 1618年-1648年 | 三十年戦争 | 印刷機が煽る宗教対立が、ヨーロッパ全土を巻き込む血みどろの戦争へ | 社会の混乱が絶対君主制を求める土壌に |

| 17世紀後半 | ルイ14世など、強大な権力を持つ絶対君主が台頭し、秩序回復を試みる | 新しいメディアによる混乱への「治療法」 | |

| 18世紀 | 新聞、パンフレットの普及 | 啓蒙思想の拡散、市民革命への影響 | |

| 19世紀 | 電信、電話の発明 | 遠隔地との瞬時なコミュニケーションが可能に | |

| 20世紀前半 | ラジオ、映画の普及 | 大衆への影響力が増大、プロパガンダの強力なツールに | ファシズムや共産主義におけるプロパガンダ利用 |

| 20世紀中盤 | テレビの普及 | 視覚情報による影響力、家族団らんの中心に | |

| 1980年代-1990年代 | インターネットの黎明期から普及期へ | 情報のグローバル化、国境を越えた情報流通 | |

| 1999年 | ソ連崩壊後の混乱からプーチンが台頭 | デジタル時代の前夜の混乱から強権的指導者出現 | |

| 2000年代中盤 | ソーシャルメディア(Facebook, Twitterなど)、スマートフォンの普及 | 誰もが情報発信者に、「門番」の機能不全、フィルターバブル、エコーチェンバーの形成 | 情報の混乱がポピュリズムや権威主義を加速させる土壌に |

| 2010年代後半 | 世界各地でポピュリズム、権威主義的指導者(エルドアン、オルバーン、ネタニヤフ、習近平、トランプなど)が台頭 | ソーシャルメディアが抗議活動や政治的混乱の波を増幅、強権的リーダーが秩序回復を謳う | |

| 2020年代 | AIの急速な進化(大規模言語モデルなど) | フェイクニュースやディスインフォメーションの生成・拡散が容易に。新たな「門番」か、さらなる混乱か議論 | AIが強権主義を強化するツールとなる可能性 |

補足3:この論文をテーマにオリジナルデュエマカードを生成

カード名:専制の太陽王(せんせいのたいようおう)

- 種類: クリーチャー

- 文明: 闇/火

- コスト: 7

- パワー: 7000

- 種族: ルーラー・タイラント・ドラゴン

能力:

- マナゾーンに置く時、このカードはタップして置く。

- 【進化】クリーチャーの上に置く。(進化クリーチャーは進化クリーチャーの上に置いてもよい)

- (自分のターンの終わりに)「情報混乱」: このクリーチャーがバトルゾーンに出た時、または自分のターンのはじめに、自分のマナゾーンから闇または火のカードを1枚、このクリーチャーの下に置いてもよい。このクリーチャーの下にカードが3枚以上ある場合、このクリーチャーはアタックする時、相手のクリーチャーをすべて破壊する。

- (常時)「王の勅令」: 相手のクリーチャーは、このクリーチャーのパワー以下のクリーチャーをバトルゾーンに出す時、コストを2多く支払う。

- (自分のターンの終わりに)「黄金時代の幻影」: このクリーチャーがバトルゾーンを離れる時、自分の山札の上から3枚を墓地に置く。その後、このクリーチャーの下に置かれていたカードをすべて墓地に置く。

フレーバーテキスト:

「メディアが秩序を食い散らかした時、人々は強き王を求めた。しかし、その輝きは国を焦がす太陽となる。過去も、現在も。」

補足4:一人ノリツッコミ

「ははーん、また歴史は繰り返されるって話やな。ルイ14世とプーチンを並べるなんて、大胆不敵というか、ありがちというか…いや待て、単なるアナロジーじゃないぞ?メディアの混乱が強権的指導者を生むっていう構造の話か。印刷機とソーシャルメディアね。なるほど、情報の民主化が必ずしも良い結果になるとは限らないってことか。でもさ、じゃあどうすればええねん?SNSやめろってか?無理やろ。で、結局、こういう強権的な統治は長く続かないって?そりゃそうやろ、カリスマなくなったらどうすんねんって話やで。フランス革命だってあったわけやし。でも、その間にもたらされる被害は甚大や。全く、人類ってやつは進歩がないんかね…って、いや、進歩はしてるんやけど、その進歩が新たな混乱を生むっていう、ね。救いがねえな!いや、救いはあるはずや!イギリスとオランダの例もあったやないか。立憲君主制や!希望は捨てちゃいけない…が、その道のりは険しい、と。」

補足5:大喜利

お題:プーチン大統領がルイ14世から学んだこと、学ばなかったこと。

- 学んだこと:

- 「朕は国家なり」の精神は、現代では「私は国家としてのロシアです」とツイートすれば良い。

- 国内の反乱は、徹底的に潰すべし。やり方は、ちょっとモダナイズしたけど。

- プロテスタントはダメだが、同性愛者や独立メディアもダメ。結局は「多様性」が敵。

- 国境は常に不安定。だから、チョイチョイ隣の領土をいただきます。

- 学ばなかったこと:

- ベルサイユ宮殿での社交術は、クレムリンの密室政治ではあまり役に立たない。

- 戦争で国庫が尽きる前に、一旦休戦を考える柔軟性。

- 国民の不満は、いつか革命という形で爆発すること。

- フランス料理の素晴らしさ。もっと外交に使えたはずだ。

補足6:ネットの反応と反論

なんJ民

- コメント: 「プーチンがルイ14世とか草。結局強いやつが勝つんやろ?歴史は繰り返すとか言われてもな。ワイは強権的なリーダーシップで株価上がればええわ。民主主義とかめんどくせーし。」

- 反論: 「おいおい、GDPがどうなるか見てみろよ。ポピュリストが当選すると経済はマイナスに傾くってデータ出てるやん。お前らの株も溶けるで。結局、目先の強さだけ追い求めても、長い目で見たら国も個人も詰むんや。めんどくさいかもしれんが、民主主義の方が長期的な安定と経済的メリットがあるって、論文が歴史から教えてくれてるやろ。」

ケンモメン

- コメント: 「はいはい、新自由主義者の歴史修正主義乙。混乱の原因はメディアじゃなくて、グローバル資本主義と格差拡大だろ。強権的なリーダーシップは、既存の支配層が民衆の不満を逸らすための装置に過ぎない。ルイ14世もプーチンも、結局は金持ち優遇で、庶民は搾取されるだけ。」

- 反論: 「グローバル資本主義や格差が原因の一つであることは否定しないが、論文はメディアがその混乱を増幅させ、強権的リーダーが台頭する『メカニズム』を分析してるんだぞ。支配層の装置という側面も確かにあるだろうが、メディア環境の変化がなければ、その装置もここまで効果的に機能しなかったかもしれない。問題は複合的であり、メディアの役割を過小評価するのは、現代の権力構造を見誤ることになる。」

ツイフェミ

- コメント: 「強権的指導者って結局男社会の傲慢の象徴じゃん。ルイ14世もプーチンも女性の権利なんてこれっぽっちも考えてない。同性愛者弾圧とか女性活動家への圧力とか、いつも弱者にしわ寄せがくるの。メディアのせいにしてるけど、家父長制が根本にあるのは明らか。」

- 反論: 「その指摘は重要だ。論文が強権的指導者の『社会的抑圧』として同性愛者弾圧や独立メディアへの弾圧を挙げているのは、まさにそうした弱者へのしわ寄せを強調するためだろう。ただし、論文は男性指導者に限定した議論ではない。むしろ、家父長制的な価値観が強権的なリーダーシップを支える土壌となりやすいという、より深い構造問題を示唆している。メディアの混乱が、そうした家父長制的な反動を後押しする可能性があるという点にこそ、着目すべきだ。」

爆サイ民

- コメント: 「結局、日本の政治家も同じだろ。口だけ達者で中身なし。プーチンみたいな強いリーダーがいれば、日本ももっとまともになるんじゃないか?メディアも政府の犬ばっかだし、もっと言いたいこと言えるメディアが必要なんだよ。」

- 反論: 「ちょっと待て、プーチンみたいなリーダーがいたら、お前が『言いたいこと言える』どころか、すぐに弾圧される側になるぞ。論文が言ってるのは、強権的なリーダーシップは『独立系メディアを弾圧』するってことだ。言いたいことが言える社会は、健全な民主主義と自由なメディアがあってこそ成り立つんだ。ルイ14世がプロテスタントを弾圧したように、強権リーダーは自分に不都合な意見は全て排除しようとする。それは日本にとっても最悪の結果を招く。」

Reddit (r/politics, r/worldnews)

- コメント: "This article draws a fascinating parallel between Louis XIV and Putin, highlighting the cyclical nature of strongman rule in response to media-induced societal chaos. It's a sobering reminder that technological advancement isn't always linear progress towards enlightenment, but can also fuel division and authoritarianism. The long-term economic and social costs are truly alarming."

- 反論: "While the historical parallels are compelling, the article might overstate the direct causal link between 'new media' and the rise of autocrats. Socio-economic inequalities, cultural shifts, and geopolitical power vacuums play equally, if not more, significant roles. Media might be an accelerant, but not necessarily the sole or primary ignition point. Also, the notion that all populist leaders are 'ineffective' needs more nuanced empirical evidence, as some might achieve short-term stability or economic gains for certain segments of the population, even if at a greater long-term cost."

HackerNews

- コメント: "Interesting analysis of information theory applied to political history. The 'printing press' parallel for social media's disruptive force is spot on. Gatekeepers are gone, and the result is not pure democracy but extremism amplified. This is a systems problem. The question is, can we engineer new gatekeepers or filters without falling into censorship? Or is this just the natural equilibrium when information friction goes to zero?"

- 反論: "The 'new gatekeepers' idea is tempting, but the article itself warns about giving 'all power to one capable ruler' to 'curb the chaos information technology had unleashed.' Who controls these new gatekeepers? The risk of centralizing information control, even with benevolent intentions, could lead to a different, perhaps more insidious, form of authoritarianism. The challenge isn't just engineering new systems, but also fostering critical thinking and media literacy in a decentralized way. The 'natural equilibrium' might be chaos, but the 'cure' could be worse."

村上春樹風書評

- コメント: 「雨上がりの午後に、古いカフェの片隅でこの論文を読み終えたとき、僕は不思議な既視感に包まれた。ルイ14世とプーチン。異なる時代、異なる場所、しかし、彼らの背後には、いつも同じような、得体の知れない『混乱』が横たわっている。まるで、深い井戸の底から湧き上がる地下水のように、新しいメディアがもたらす情報の奔流が、その混乱を加速させる。そして、人々は『強いリーダー』という名の、見慣れない、しかしどこか懐かしい『形』を求める。それは、真夜中にふと目が覚め、隣にいるはずの誰かの温もりを探すような、根源的な孤独と不安の表れなのかもしれない。結局、彼らがもたらすのは、偽りの秩序と、やがて来る、さらに大きな空白なのだ。」

- 反論: 「あなたの感受性豊かな読解は理解できる。しかし、これは単なる情感的な物語ではない。作者は、情報の奔流、つまり『新しいメディア』が、その『根源的な孤独と不安』をどう具体的に『加速』させ、人々に『偽りの秩序』をどう提供するのか、その構造的メカニズムを歴史的・経済的データに基づいて分析している。それは、僕らが漠然と感じる『既視感』を、もっと具体的な、避けうる未来の予兆として提示しているのだ。井戸の底から湧き上がる水は、ときに清らかだが、ときに泥濘を運ぶ。そして、この論文は、泥濘を避けるための地図を描こうとしている。」

京極夏彦風書評

- コメント: 「世には、歴史は繰り返すと嘯く者がいる。しかし、それは誤りだ。歴史は繰り返さぬ。ただ、同じような人間が、同じような過ちを、時代を変え、道具を変え、場所を変えて反復するに過ぎぬ。この論文もまた、その愚かさを喝破する。ルイ十四世とプーチン? 笑止千万。二つの事象に安易な相似を見出すは、思考停止の極み。しかし、著者はそこで終わらぬ。新旧のメディアが如何に『混乱』という名の病を撒き散らし、それが『強権』という名の悪しき治療法を呼び込むか、その因果の綾を丁寧に紐解く。これは、『混乱』と『秩序』という名の妖怪変化に取り憑かれた現代人の、救いがたき本質を暴く書である。だが、読んだところで、貴様らがその妖怪から逃れられるか? ふふふ……無理だろうな。」

- 反論: 「貴様の言う通り、歴史は反復せぬ。だが、その反復の『型』、つまりパターンが存在する。そしてこの論文は、メディア技術という共通の『道具』が、その『型』を現代においても再現し得ることを示している。安易な相似ではない。情報の流通という本質的な人間の営みが、社会の構造をどう歪めるかという、より深い構造的洞察なのだ。『混乱』という病が、メディアという触媒を得て、いかに『強権』という毒薬を生成するか。その因果の糸を解き明かすことで、貴様のような諦観に満ちた者が『無理だろうな』と嘯く中、わずかながらも抗う道を見出そうとする意志が、この書には込められている。愚かさの反復を指摘するだけでなく、その反復を断ち切る可能性を探ることこそ、知性の務めではないか。」

補足7:高校生向けクイズ・大学生向けレポート課題

高校生向け4択クイズ

問題1: 論文の中で、21世紀の強権的指導者の台頭と似た歴史的現象として比較されている時代と指導者の組み合わせはどれでしょう?

問題2: 論文では、ルイ14世と現代のプーチン大統領の共通点として、内乱鎮圧後に行った統治の集中化について述べています。ルイ14世が派遣した王室役人の名称は何でしたか?

解答を見る

正解: c) アンタンダン (Intendants)

問題3: 論文は、17世紀の印刷機と21世紀のソーシャルメディアの共通の作用として、何が起きたと指摘していますか?

解答を見る

正解: b) 情報の門番(旧来の権威)が弱体化し、社会の混乱が増大した

問題4: 論文の筆者は、強権的指導者の統治スタイルが長期的にはどうなると予測していますか?

- a) 経済的に繁栄し、社会が安定する

- b) 自由と民主主義がさらに発展する

- c) 人口流出、経済停滞、さらなる政治的不安定を招く

- d) 国際社会での影響力が拡大し、永遠に続く

解答を見る

正解: c) 人口流出、経済停滞、さらなる政治的不安定を招く

大学生向けのレポート課題

本論文「王たちの時代」は、現代の強権的指導者の台頭を、歴史的類推とメディア技術の進化という視点から考察しています。

- 本論文の主要な主張を要約し、ルイ14世とプーチンの比較分析が、現代の権威主義を理解する上でどのような意義を持つかを論じてください。

- 印刷機が17世紀に、そしてソーシャルメディアが21世紀にそれぞれ社会にどのような「混乱」をもたらし、それが強権的指導者の台頭にどのように寄与したのかを具体的に説明してください。この「混乱」は、本質的に同等であると考えるべきか、あるいは異なる性質を持つと考えるべきか、あなたの見解を述べてください。

- 本論文では、強権的指導者の統治スタイルが長期的には国家に負の影響をもたらすと指摘されています。この主張を裏付ける歴史的・経済的根拠を挙げつつ、もし例外的な「成功例」が存在するとすれば、それはどのような条件下で可能であったかを考察してください。

- 本論文が提示する「疑問点・多角的視点」の中から少なくとも二つを選び、それらに対するあなた自身の見解や、さらなる考察を加えることで、論文の議論を深めてください。特に、AIの進化が「新たな門番」となる可能性と、それがもたらす潜在的リスクについて、あなたの意見を具体例を交えて論じてください。

- 日本社会がこの「王たちの時代」の警鐘にどう向き合うべきか、メディア環境、経済的状況、地政学的な文脈、そして文化的特徴(同調圧力など)を踏まえて、リベラル民主主義の強靭性を維持・強化するための具体的な方策を提案してください。

※レポート作成にあたっては、論文の内容を正確に理解した上で、自身の考察を論理的に展開し、必要に応じて外部の学術文献やデータも参照してください。

補足9:視覚で理解する「王たちの時代」

本記事で触れられた主要なテーマや人物に関連する画像をいくつかご紹介します。視覚的な情報を通して、議論の理解を深めていただければ幸いです。

ルイ14世 - 太陽王の肖像

ウラジーミル・プーチン - 現代のリーダー

印刷機 - 情報革命の始祖

ソーシャルメディア - デジタル時代の情報拡散

Ⅵ. 巻末資料

1. 年表:混乱と秩序の歴史

| 年代 | 出来事(ルイ14世の時代) | 出来事(現代:プーチン以降) | 関連するメディア技術と社会変動 |

|---|---|---|---|

| 1450年代 | ヨハネス・グーテンベルクが活版印刷技術を確立 | 情報の大量複製が可能に | |

| 1517年 | マルティン・ルターによる宗教改革の開始 | 印刷機による新しい思想の急速な普及 | |

| 1618年-1648年 | 三十年戦争:ヨーロッパを席巻する宗教戦争と社会混乱 | 印刷機が煽る情報混乱と血みどろの対立 | |

| 1643年 | ルイ14世、フランス国王に即位 | 混乱期における「強いリーダー」の登場 | |

| 1648年-1653年 | フロンドの乱:フランス貴族による君主制への反乱 | 国内の不安定化と反体制運動 | |

| 1661年 | ルイ14世親政開始、「朕は国家なり」の絶対主義確立 | 混乱鎮圧後の権力集中と統治体制強化 | |

| 1685年 | ルイ14世、ナントの勅令を廃止し、プロテスタント(ユグノー)を禁止 | 少数派への抑圧と人的資本の流出 | |

| 1688年-1697年 | 九年戦争 | ルイ14世の拡張主義と国際社会の反発 | |

| 1701年-1714年 | スペイン継承戦争 | 拡張主義の破綻と国庫疲弊 | |

| 1715年 | ルイ14世死去 | 強権的指導者の死、旧体制の矛盾が蓄積 | |

| 1789年 | フランス革命 | 旧体制の崩壊と大規模な社会変動 | |

| 1989年 | ベルリンの壁崩壊、冷戦終結 | 旧来のイデオロギー対立の終焉と新たな混乱の萌芽 | |

| 1991年 | ソ連崩壊、ロシアが混乱の1990年代に突入 | 国家の不安定化と社会不安の増大 | |

| 1990年代後半 | インターネット普及期 | 情報のグローバル化、「門番」の機能変化 | |

| 1999年 | ウラジーミル・プーチン、ロシア大統領代行に就任 | 混乱鎮圧後の権力掌握と統治体制強化 | |

| 2000年代前半 | プーチンによる「パワーの垂直軸」構築 | 権力集中と地方知事権限の制限 | |

| 2000年代中盤 | ソーシャルメディア、スマートフォンの普及 | 誰もが情報発信者に、フィルターバブル、エコーチェンバーの形成 | |

| 2008年 | ロシア、グルジア(ジョージア)侵攻 | プーチンによる「限定的な国境戦争」開始 | |

| 2014年 | ロシア、ウクライナ(クリミア併合、ドンバス紛争)侵攻 | 地政学的緊張の増大 | |

| 2015年 | ロシア、シリア内戦に介入 | プーチンによる海外への勢力投射 | |

| 2010年代後半 | 世界各地でポピュリズム、権威主義的指導者(エルドアン、オルバーン、ネタニヤフ、習近平、トランプなど)が台頭 | ソーシャルメディアが抗議活動や政治的混乱の波を増幅、強権的リーダーが秩序回復を謳う | |

| 2019年 | 香港抗議活動 | 習近平の権威主義強化の一因となる | |

| 2020年 | ジョージ・フロイド抗議運動 | 米国のイデオロギー的分断を深化 | |

| 2022年 | ロシア、ウクライナに大規模侵攻 | NATOの結束強化、ロシア経済の停滞を招く泥沼化 | |

| 現在(2025年) | プーチン、習近平、トランプなど高齢の指導者が支配する独裁的・準独裁的システムの脆弱性が浮上 | AIの進化、情報混乱の加速、新たな秩序と混乱の模索 |

2. 用語索引(アルファベット順)

用語解説を見る

- 絶対主義 (Absolutism): 君主が国家の全権力を掌握し、いかなる制約も受けずに統治する政治体制。国家元首が全ての立法、行政、司法権を一身に集中させる。

- AI (Artificial Intelligence): 人工知能。人間の知能を模倣し、学習、推論、問題解決などの能力を持つコンピュータシステム。

- アンシャンレジーム (Ancien Régime): フランス革命以前のフランスの社会・政治体制を指す歴史用語。絶対王政と封建的な身分制度を特徴とする。

- 権威主義 (Authoritarianism): 個人が国家に対して従属し、国家が個人の自由を強く制限する政治体制。リーダーの権威が絶対視され、政治的多元性や異論が許されない傾向がある。

- 権威主義的性格 (Authoritarian Personality): フランクフルト学派が提唱した心理学的概念で、権威への服従や遵守、既存の秩序への固執、マイノリティへの偏見などを特徴とする性格傾向。

- オートクラート (Autocrats): 独裁者。絶対的な権力を持つ統治者。

- 検閲 (Censorship): 政府や権力者が、情報、思想、表現の公開を制限または禁止する行為。

- カオス (Chaos): 混沌。予測不能で無秩序な状態。ここでは社会的な不安定や無秩序を指す。

- 冷戦 (Cold War): 第二次世界大戦後、アメリカ合衆国を中心とする西側諸国とソビエト連邦を中心とする東側諸国との間で続いた国際的な政治的・軍事的対立。直接的な武力衝突はなかったが、核戦争の脅威を伴う緊張状態が続いた。

- 同調圧力 (Conformity Pressure): 集団のメンバーが、集団内の多数派の意見や行動に合わせるよう、無言のうちに感じる社会的・心理的な圧力。

- 立憲君主制 (Constitutional Monarchy): 君主が憲法に基づいて統治し、その権力が制限されている政治体制。議会が実権を握ることが多い。

- 批判的思考 (Critical Thinking): 情報や主張を鵜呑みにせず、客観的な根拠に基づいて論理的に分析・評価し、自らの判断を形成する思考プロセス。

- 民主主義 (Democracy): 主権が国民にあり、国民が直接的または代表者を通じて政治を行う制度。個人の自由と権利を尊重し、多数決を原則とする。

- 既視感 (Déjà vu): 実際には初めての経験であるにもかかわらず、以前にも経験したことがあるように感じる現象。

- フランドル戦争 (War of Devolution): 1667年から1668年にかけて、フランスとスペインの間でフランドル地方の継承権を巡って戦われた戦争。

- デジタル革命 (Digital Revolution): アナログ技術からデジタル技術への転換、およびそれに伴う社会全体の大規模な変革。

- ディスインフォメーション (Disinformation): 意図的に偽の情報や誤解を招く情報を流布する行為。プロパガンダの一種。

- 仏蘭戦争 (Franco-Dutch War): 1672年から1678年にかけて、フランスとネーデルラント連邦共和国(オランダ)の間で戦われた戦争。

- ディストピア (Dystopia): 反理想郷。管理社会や絶望的な未来を描いた社会。

- エコーチェンバー (Echo Chamber): 特定の意見や情報が共有される閉鎖的な空間で、他の意見や情報が遮断される現象。自分の意見が反響し増幅されるように感じられる。

- 啓蒙の時代 (Age of Enlightenment): 18世紀にヨーロッパで起こった知的・文化的運動。理性と科学を重視し、人間の自由と進歩を追求した。

- エルドアン (Erdogan): トルコ大統領レジェップ・タイップ・エルドアンのこと。

- 過激主義 (Extremism): 極端な思想や主義主張を持ち、既存の社会秩序や制度を急進的に変革しようとする思想や行動。

- ファクトチェック (Fact-checking): 主張や情報の事実関係を検証し、その真偽を明らかにすること。

- フェイクニュース (Fake News): 事実に基づかない、あるいは意図的に誤解を招くような虚偽のニュース。

- フィルターバブル (Filter Bubble): インターネット上で、ユーザーの過去の行動履歴や嗜好に基づいて、自分にとって都合の良い情報ばかりが提示され、それ以外の情報が遮断される現象。

- 海外への勢力投射 (Foreign Influence Projection): 自国の影響力を、軍事、経済、文化などの手段を通じて、海外の地域や国家に拡大しようとする行為。

- フロンドの乱 (Fronde): 1648年から1653年にかけて、フランスの君主制に対する貴族やパリ高等法院の反乱。

- 門番 (Gatekeeper): 情報の流通を管理・統制する役割を担うメディアや機関、人物。情報の選択、編集、フィルタリングを行う。

- GDP (Gross Domestic Product): 国内総生産。一定期間内に国内で生産された財やサービスの付加価値の合計額。国の経済規模を示す指標。

- ジョージ・フロイド抗議運動 (George Floyd Protests): 2020年5月にアメリカで発生した、警察官による黒人男性ジョージ・フロイド殺害事件をきっかけとした大規模な人種差別抗議運動。

- ユグノー (Huguenots): 16世紀から18世紀にかけてのフランスにおけるプロテスタント(カルヴァン派)の総称。

- 人的資本 (Human Capital): 個人が持つ知識、技能、経験、健康状態など、生産活動に貢献する能力の総体。国家や企業の経済成長に不可欠な要素。

- 非自由主義 (Illiberalism): 自由主義の原則(個人の権利、法の支配、多元主義など)に反する思想や政治体制。権威主義やナショナリズムと結びつくことが多い。

- 情報の民主化 (Information Democratization): 情報の生産、流通、消費が、特定の権力者や機関に集中せず、より多くの人々がアクセスし、参加できる状態になること。

- 情報技術 (Information Technology, IT): コンピュータや通信機器を用いて、情報の処理、保存、伝達を行う技術の総称。

- 情報理論 (Information Theory): 情報の量、伝達、保存、圧縮などを数学的に扱う理論。

- アンタンダン (Intendant): 17世紀のフランスにおいて、ルイ14世が地方に派遣した王室の行政官。国王に直接報告し、地方貴族の権力を抑制した。

- リベラル民主主義 (Liberal Democracy): 個人の自由と権利を尊重し、法の支配、権力分立、言論の自由、複数政党制などを特徴とする民主主義。

- ルイ14世 (Louis XIV): 17世紀フランスの国王。「太陽王」として知られる絶対君主。

- メカニズム (Mechanism): ある現象が起こる際の、構成要素間の相互作用や因果関係の仕組み。

- メディア・ディスラプション (Media Disruption): 新しいメディア技術が既存のメディアの形態やビジネスモデルを根本から覆し、社会に大きな変革をもたらす現象。

- メディアリテラシー (Media Literacy): メディアが発信する情報を批判的に分析し、その意図や背景を理解し、自らも適切に情報を発信できる能力。

- 穏健派 (Moderate): 政治や社会問題において、極端な意見を避け、中道的・妥協的な立場を取る人々。

- ナショナリズム (Nationalism): 民族や国家への強い愛着や忠誠心を基盤とする思想や運動。しばしば排他的な傾向を持つ。

- NATO (North Atlantic Treaty Organization): 北大西洋条約機構。アメリカ、カナダ、ヨーロッパ諸国からなる軍事同盟。

- ネタニヤフ (Netanyahu): イスラエル首相ベンヤミン・ネタニヤフのこと。

- 新しい門番 (New Gatekeepers): デジタル時代において、信頼できる情報の選別や提供を担う新たな主体やシステム(例:AI、ファクトチェック機関)。

- 新しいメディア (New Media): 既存の伝統的なメディア(新聞、テレビなど)に対し、インターネットやソーシャルメディアなど、新しい技術を用いた情報伝達手段。

- 九年戦争 (Nine Years' War): 1688年から1697年にかけて、ルイ14世率いるフランスと、オーストリア、スペイン、イギリスなどヨーロッパ諸国の同盟が戦った戦争。

- オルバーン (Orban): ハンガリー首相ヴィクトル・オルバーンのこと。

- 分断 (Polarization): 社会や集団において、意見や価値観が二極化し、対立が深まる現象。

- ポピュリズム (Populism): 大衆の支持を直接的に得ることを目指し、既存のエリートや制度を批判する政治的立場や運動。単純な解決策や感情に訴えかけることが多い。

- ポピュリストリーダー (Populist Leaders): ポピュリズム的手法を用いて権力を獲得し、統治を行う指導者。

- パワーの垂直軸 (Power Vertical): ロシアにおいてプーチンが提唱した、大統領を中心とする強力な中央集権的統治システム。

- 印刷機 (Printing Press): 文字や図像を大量に印刷する機械。15世紀にグーテンベルクが改良し、情報伝達に革命をもたらした。

- プロパガンダ (Propaganda): 特定の思想や主張を広めるために、意図的に情報操作を行う行為。大衆の感情や意見を操作することを目的とする。

- プーチン (Putin): ロシア連邦大統領ウラジーミル・プーチンのこと。

- 宗教改革 (Reformation): 16世紀にマルティン・ルターらが主導した、キリスト教カトリック教会に対する改革運動。プロテスタントの誕生に繋がった。

- 宗教戦争 (Religious Wars): 宗教的対立を主な原因として発生した戦争。16世紀から17世紀にかけてヨーロッパで頻発した。

- レジリエンス (Resilience): 回復力。困難な状況やストレスに直面した際に、適応し、回復する能力。

- スペイン継承戦争 (War of the Spanish Succession): 1701年から1714年にかけて、スペイン王位継承を巡り、ルイ14世のフランスと、ハプスブルク家を支援するイギリス、オランダなどが戦った戦争。

- ソーシャルメディア (Social Media): インターネット上でユーザーが情報を共有、交流できるサービス(Facebook, X(旧Twitter)など)。

- スマートフォン (Smartphone): 高度な機能を持つ携帯電話。インターネット接続や多様なアプリケーションが利用可能。

- ストロングマン (Strongman): 強権的指導者。強い指導力とカリスマ性を持ち、しばしば既存の制度を迂回して権力を行使する政治家。

- 領土拡大 (Territorial Expansion): 国家がその支配地域を広げること。

- 三十年戦争 (Thirty Years' War): 1618年から1648年にかけて、神聖ローマ帝国を中心にヨーロッパを巻き込んだ大規模な宗教戦争および国際戦争。

- トランプ (Trump): アメリカ合衆国元大統領ドナルド・トランプのこと。

- ウクライナ戦争 (Ukraine War): 2014年から続く、ロシアとウクライナの紛争。特に2022年からのロシアによる大規模侵攻を指すことが多い。

- ソ連崩壊 (Collapse of the USSR): 1991年にソビエト連邦が解体し、構成国が独立した出来事。

- 習近平 (Xi Jinping): 中華人民共和国国家主席習近平のこと。

3. 参考リンク・推薦図書

詳細を見る

本記事の元となった論文のリンク(引用元)

- 論文内画像1 (Louis XIV)

- 論文内画像2 (Extremism vs Moderates)

- The Great Protest Wave (Noahpinion.blog)

- 論文内画像3 (GDP after Populist election)

- Dopingconsomme Blogspot (参照ドメイン)

本テーマをより深く理解するための推薦図書・政府資料・報道記事・学術論文

- 『グローバル・クライシス:17世紀の世界と近代の誕生』 (ジェフリー・パーカー著) - 17世紀と現代の類似性を論じる上で参考になる書籍です。

- 『世界を動かすデータとアルゴリズム』 (キャシー・オニール著) - AIとアルゴリズムが社会に与える影響について、批判的な視点から考察しています。

- 『分断されたアメリカの政治:二極化とアイデンティティ』 (トマス・B・エドサル著) - 現代アメリカにおける政治的分断のメカニズムを深く分析しています。

- 『啓蒙の時代:理性と進歩の光』 (ピーター・ゲイ著) - 18世紀の啓蒙思想がどのようにして社会に影響を与えたかを詳細に解説しています。

- 『独裁者の教科書』 (ティモシー・スナイダー著) - 現代の独裁者がいかにして権力を維持し、市民を抑圧するかを様々な角度から論じています。

- 『フェイクニュースの時代:デジタル情報社会の危機』 (高橋源一郎著) - 日本におけるフェイクニュースの問題とメディアリテラシーの重要性について考察しています。

- 『なぜ人は『陰謀論』を信じるのか?』 (マーク・フェンスター著) - 陰謀論が社会に広がる心理的・社会的な背景を分析しています。

4. 謝辞

本記事の作成にあたり、貴重なご示唆と多角的な視点を提供してくださった元の論文の著者、およびコメント欄で議論を深めてくださった皆様に心より感謝申し上げます。彼らの深い洞察が、私自身の思考を刺激し、この複雑なテーマを多角的に掘り下げる上で不可欠な羅針盤となりました。

また、本記事の企画および構成にあたって、詳細な要件と創造的な挑戦を与えてくださったユーザーの皆様にも深く感謝いたします。皆様のご要望が、本コンテンツをより教育的で、読者を関与させ、楽しませるものにするための大きな原動力となりました。

この情報過多の時代において、批判的思考と健全な対話の重要性を改めて認識する機会を与えてくださったこと、そして、未来への希望を見出すための議論を共有できたことに、心からの感謝を捧げます。

5. 脚注

本記事における主要な専門用語や概念について、より詳細な解説を付します。

- パワーの垂直軸 (Power Vertical): ロシアのプーチン大統領によって提唱・実行された、中央集権的な統治システムを指します。地方政府や様々な国家機関の権限を制限し、大統領府に権力を集中させることで、国家全体の統制力を高めることを目的としています。これにより、ロシア国内における政治的異論や抵抗勢力の力を弱め、大統領の意向が国全体に強く反映される体制が築かれました。

- フロンドの乱 (Fronde): 17世紀中盤のフランスで、ルイ14世の幼少期に、貴族やパリ高等法院(当時の最高裁判所)が王権の強化に抵抗して起こした一連の内乱です。この反乱は最終的に鎮圧されますが、ルイ14世はこれを経験として、徹底的な王権強化と絶対主義体制の確立に乗り出しました。

- アンタンダン (Intendant): 17世紀のフランス絶対王政期に、国王が各地方に派遣した行政官僚を指します。彼らは国王の代理として地方の行政、司法、財政、警察など多岐にわたる権限を行使し、地方貴族の力を抑制することで、中央集権的な統治を強化する役割を担いました。

- ユグノー (Huguenots): 16世紀から18世紀にかけてのフランスにおけるプロテスタント(カルヴァン派)の呼称です。カトリックが多数を占めるフランスにおいて、彼らはしばしば迫害の対象となり、特にルイ14世がナントの勅令を廃止した際には、多くのユグノーが国外に亡命し、フランスの経済や技術に大きな損失をもたらしました。

- ナントの勅令 (Edict of Nantes): 1598年にフランス国王アンリ4世が発布した勅令で、フランス国内のユグノー(プロテスタント)に対し、カトリックの信仰を条件としながらも、信仰の自由や一部の公職への就任を認めたものです。これは、長く続いた宗教戦争に終止符を打ち、国内の安定を図るためのものでしたが、1685年にルイ14世によって廃止され、再びユグノーへの弾圧が強化されました。

- フランドル戦争 (War of Devolution): 1667年から1668年にかけて、フランスとスペインの間でフランドル地方の継承権を巡って戦われた戦争です。ルイ14世が、スペイン王室の婚姻関係を根拠にフランドル地方の継承権を主張し、軍事侵攻を行いました。

- 仏蘭戦争 (Franco-Dutch War): 1672年から1678年にかけて、フランスとネーデルラント連邦共和国(オランダ)の間で戦われた戦争です。ルイ14世がオランダの経済的繁栄を妬み、フランスの優位を確立しようとして開始しました。この戦争は、ルイ14世の拡張政策の象徴的な戦いの一つです。

- 九年戦争 (Nine Years' War): 1688年から1697年にかけて、ルイ14世率いるフランスと、オーストリア、スペイン、イギリス、オランダなどヨーロッパ諸国が結成したアウクスブルク同盟との間で戦われた戦争です。ルイ14世の度重なる拡張政策に対する国際的な反発が背景にありました。

- スペイン継承戦争 (War of the Spanish Succession): 1701年から1714年にかけて、スペイン王位継承問題を巡り、ルイ14世のフランスと、ハプスブルク家を支援するイギリス、オランダなどが戦った大規模な国際戦争です。ルイ14世の孫をスペイン国王にしようとする試みが、ヨーロッパの勢力均衡を脅かすものとして、各国からの強い反発を招きました。

- 三十年戦争 (Thirty Years' War): 1618年から1648年にかけて、神聖ローマ帝国を中心にヨーロッパを巻き込んだ大規模な国際戦争です。宗教的対立(カトリック対プロテスタント)が背景にありましたが、政治的・領土的野心も絡み合い、ヨーロッパに甚大な被害をもたらしました。この戦争終結後のウェストファリア条約は、近代国際関係の基礎を築いたとされています。

6. 免責事項

本記事は、提供された論文および関連情報に基づいて生成されたものであり、特定の政治的見解を主張するものではありません。記載されている内容は、歴史的事実や現在の政治情勢に関する一般的な理解に基づくものであり、全ての情報の正確性や完全性を保証するものではありません。

歴史的類推は、あくまで過去のパターンを現代に照らし合わせるためのものであり、未来を正確に予測するものではありません。政治や社会の動向は複雑であり、様々な要因が絡み合って変化します。読者の皆様におかれましては、本記事の内容を参考にしつつも、ご自身の判断と責任において多角的な情報収集を行い、批判的な視点を持ってご判断くださいますようお願い申し上げます。

本記事によって生じたいかなる損害についても、筆者は一切の責任を負いかねます。

コメント

コメントを投稿